Artikel von Hans Obermair/ veröffentlicht am 22.4. in der Ebersberger Zeitung/Lokalteil

ergänzt mit Bildern aus dem Archiv Markt Glonn

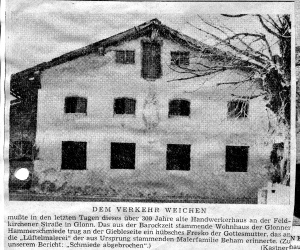

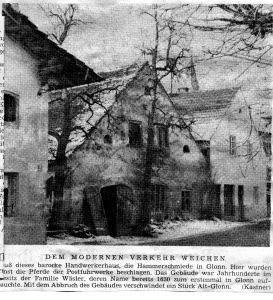

Abschied von einem Stück Geschichte

Glonner „Neuwirt“ wird gerade abgerissen – Ein Haus, das viel erlebt und viel zu erzählen hat.

Häuser stehen nicht nur auf einem Grundstück oder einer Flurnummer, sondern auch auf dem Boden ihrer Geschichte. Wenn ein Haus abgerissen und neu gebaut wird, wird die Geschichte übernommen.

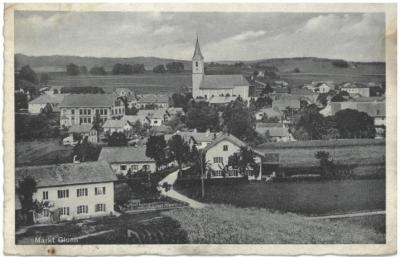

Eigentlich hat die Geschichte des Glonner „Neuwirt“ im Mühltal begonnen. Die heute „Christlmühle“ genannte Mühle stand nämlich früher im Mühltal. Wegen eines Streits wurde diese Mühle um 1560 an die jetzige Stelle verlegt. Wohl der Obereigentümer, das Kloster Ebersberg, ließ die Glonn entsprechend verlegen. Irgendwann vor 1671 wurde der Mühle das „Kuchlmayranwesen“, auch im Obereigentum des Klosters, zugeordnet, wohl als Sitz der Mühlen-Landwirtschaft, zugeschlagen. Auf diesem Grundstück stand das Anwesen, in dem 1862 der „Neuwirt“ eröffnet wurde, in dem die Kollerbuben Karl, Josef und Wolfgang geboren wurden, und das seit 1971 Parkplatz war.

Die „Untereigentümer“ der Christlmühle nannte man anfangs einfach „Christlmiller“. Ab etwa 1700 wurde der Familienname genannt: Wild, Dötsch und ab 1777 Schlickenrieder. Anton Schlickenrieder war es dann, der über die „Bauernbefreiung“ volles Eigentum erhielt. Sohn Sebastian wollte die Erfolgsgeschichte der Familie fortsetzen und eröffnete 1862 in Haus Nummer 37, dem landwirtschaftlichen Anwesen der Mühle, die zweite Glonner Gaststätte, den „Neuwirt“. Ein rund fünfjähriger Streit ging mit den Behörden und dem „Platzhirsch“, dem Glonner „Postwirt“ Wagner, voraus. Damals war bei einer Gewerbeeröffnung auch die „Bedürfnisfrage“ zu klären. Wagner, der ja hohe öffentliche Ämter inne hatte, konnte durch seinen Einfluss und seine Argumente einen Bedarf jahrelang vereiteln. Es muss aber doch, wohl wegen der Praktiken des Wagner und auch wegen der fünf Glonner Brannweinschänken, einen „echten“ Bedarf gegeben haben, sonst hätte der Kandidat für den Gemeindevorsteher (Bürgermeister) Bonifaz Gruber nicht als Wahlversprechen ausgegeben, wenn er die Wahl gewinne, werde es in Glonn einen zweiten Wirt geben.

Dass es im Grunde damit auch dem „übermächtigen“ Wagner „gezeigt“ werden sollte, beweist, dass das etwa 1864 fertig gestellte neue Gebäude des „Neuwirt“ für damalige Verhältnisse für die bauliche Umgebung zu wuchtig und für den Bedarf völlig überdimensioniert war. Das Gebäude war nach der Kirche das zweithöchste und größte in Glonn; um ein Stockwerk höher als die „Post“, wenn es auch von Gesamtgrundfläche kleiner war. Aber von weitem sichtbar, natürlich auch von der „Post“aus.

Dass der Repräsentationswunsch des Schlickenrieder bei weitem den echten Bedarf übertraf, steht fest. Fazit: Auch die Schlickenrieder wollten es dem Wagner „zeigen“, zumal Glonn, wenn auch Pfarr- und Gemeindemittelpunkt, ein mehr oder weniger bedeutender Ort war. Hätte es nicht die vier Jahrmärkte gegeben, hätte Glonn überregional keine Rolle gespielt Die Bahn gab es erst 30 Jahre später. Kaufmännische gesehen war dieser „Prunkbau“ also eine Fehlkalkulation. Das beweist auch, dass 1876 wohl der Hauptbetrieb die Christlmühle mit Mühle, Säge und Branntweinbrennerei, verkauft werden musste. Käufer war der Adlinger Johann-Baptist Beham, der von 1881 bis 1887 Glonns Bürgermeister war. Er war auch Baumeister und Planfertiger. Viele Glonner Gebäude stammen aus seiner Hand.

Sebastian Schlickenrieder konnte also nur mehr seinen „Neuwirt“ mit dem alten Anwesen nebenan 1885 an Sohn Josef übergeben. Im gleichen Jahr heiratet dieser Theres Schuster, eine Bäckerstochter aus Großhelfendorf. Sicher mit einiger „Mitgift“, aber die wird nicht ausgereicht haben, sonst hätte er nicht 1890 an das Ehepaar Josef und Magdalena Mayer verkauft. Für Magdalena war Josef der dritte Mann, zwei waren schon jung verstorben. Beide waren auf dem „Metzgeranwesen“ und betrieben dort die Jahrhunderte alte Metzgerei. Das „Metzgeranwesen“ behielt man. Mitgenommen wurde nur die Metzgerei, die man erst einbauen musste. Aber auch die fünf Kinder des Paares und zwei aus zweiter Ehe bekamen mit dem Kauf ein neues Zuhause. Weitere drei Kinder sind im „Neuwirt geboren.

Die Glonner Dichterin Lena Christ, als gegenüber dem Neuwirt 1881 geborenes „Hansschuasta-Lenei“, hätte über die Schlickenrieders und die Mayers mehr erzählen können. Alles was sie in ihren Romanen und Erzählungen über das Wirtshausleben zum Besten gibt, wenn auch manchmal unter anderen Namen, hat sie beim Nachbar Neuwirt mitbekommen. Und so hat sie auch, nach vielen Schicksalsschlägen, einige ihrer Landaufenthalte beim „Neuwirt“ verbracht.

Josef Mayer war ein tüchtiger Wirt und Metzger und auch dem Modernen aufgeschlossen. Dafür spricht ein Inserat, dass der Wirt schon 1898, das Jahr in dem Glonn die Elektrizität erhielt, zu einem Gartenkonzert mit elektrischer Beleuchtung einlud. Sein 1890 geborener Sohn Ludwig schreibt, der Vater habe mit seiner Gitarre die Gäste beim Gesang begleitet. Womöglich habe er vom Vater die Musikbegabung. Der „Neuwirt“ war in Glonn bis zuletzt die Herberge der Sänger und Musiker. Diesem Umstand habe er auch zu verdanken, dass er als Sechsjähriger beim „Faßrainer“, dem Musikmeister, das Violinspiel erlernen durfte. Mit 13 kam ein Blasinstrument dazu. Das all war die Basis, dass Ludwig schon mit 18 zur Militärmusik genommen wurde. Musiker war sein Lebensziel. Doch das Schicksal wollte es anders: Der Tod des Vaters 1914 ließ ihn zum „Neuwirt“ werden, denn der ältere Bruder Markus (Max), der gelernte Metzger, wollte daheim nicht übernehmen. Der Max übernahm lieber das Metzgeranwesen. Für Glonn eigentlich ein Glücksfall. Ludwig diente so zeitlebens der Glonner Musi: Blasmusik, Kirchenmusik, Salonorchester, Chöre. Zwischen den Kriegen und nach dem Zweiten kamen viele gute Musiker zum Neuwirt, schließlich hatte er auch eine Metzgerei.

Von 1929 bis 1933 war Ludwig Mayer Glonns Bürgermeister. Der Rathausbau und das Wappen fallen in seine Zeit. Wegen der Naziherrschaft musste er „gehen“. Kein Wunder, dass er das Risiko auf sich nahm, in den Dreißigerjahren den Juden Baum mit Familie zu beherbergen. Dass sein Haus von Glonner Nazis mit „Judenwirt“ betitelt wurde, dürfte ihn nicht besonders berührt haben. Schließlich waren Onkel und Bruder seiner Frau Maria, geb. Winhart, mit der er 1921 die Ehe einging, Priester. Dazu passt auch, dass ihn die einmarschierten „Amis“ 1945 wieder als Bürgermeister haben wollte. Mayer lehnte ab.

Von den vier Kindern, Maria, Ludwig, Martha und Mathilde übernahm Martha Wirtschaft und Metzgerei. Ihr Gatte Xaver Kronthaler war ein guter Metzgermeister und ein guter Wirt. Er hatte es mit diesem in die Jahre gekommenen großen Haus nicht leicht. Er und seine Frau hielten nicht nur das Haus gut in Schuss, sondern vergrößerten 1971 um den Lena-Christ- Stüberl-Anbau. Von den drei Kindern Franz, Angelika und Hermine übernehmen Franz mit seiner Frau Angelika die Metzgerei und Angelika mit Ehemann Robert die Wirtschaft. 2001 wurde die Wirtschaft dann geschlossen. Die Metzgerei wurde noch weitergeführt. Die Gasträume mietete die Marktgemeinde Glonn, um hauptsächlich den großen Saal für diverse Veranstaltungen anbieten zu können.

Die neue Zeit mir ihren betriebswirtschaftlich Vorgaben lässt als Möglichkeit eigentlich nur mehr den Abriss und den Neubau dieses großen Hauses sinnvoll erscheinen. Diese Zäsur lenkt natürlich den Blick zurück an dieses Haus und die dienstbaren Geister, die dieses Haus nicht nur am Leben hielten, sondern auch belebten, als Mittelpunkt der Glonner Kultur und Gastlichkeit. Wer denkt da nicht gerne zurück an die „Sali“ (Salome) die ihr ganzes Leben zum „Dienen“ auf dem Haus blieb, die, manchmal eingeschlafen den letzten Gast abwartete, bis es dem „recht“ war.