[sg_popup id=“4″ event=“click“]Urheberrecht[/sg_popup]

[sg_popup id=“2″ event=“click“]Hilfe zu dieser Seite[/sg_popup]

Vorwort

Vorwort

Liebe Glonnerinnen und Glonner, liebe Mitglieder der Genossenschaft

ein Jahrhundert Stegmühle – eine Glonner Institution feiert ihre Gründung durch den Schlossherrn von Zinneberg und eine wechselvolle Geschichte, die auf das Engste mit unserer Gemeinde verbunden ist. Ich gratuliere Sepp Rieder, seiner Vorstandschaft und dem Aufsichtsrat auf das Allerherzlichste.

Wie aus einer der ehedem sieben Glonner Mühlen, deren Namen noch alle bis heute erhalten sind, die Genossenschaft zur Erzeugung von Strom und zur Lieferung von Trinkwassergeworden ist, wird in dieser Festschrift ausführlich dargestellt. Dass diese Geschichte sehr wechselvoll, und dass das Verhältnis zur Marktgemeinde nicht immer spannungsfrei war, kommt dabei deutlich zum Ausdruck.

Mir persönlich liegt viel daran, dass die Historie dieses erfolgreichen Verbandes weiter geschrieben werden kann. Deshalb unterstützt die Marktgemeinde die Stegmühle auch künftig nach Kräften. Erst kürzlich haben wir den Wasserliefervertrag für den Schlossweiher in Zinneberg, der auch der Löschwassersicherheit dieses Ortsteiles dient, verlängert und damit für die Genossenschaft eine wichtige Existenzgrundlage gesichert.

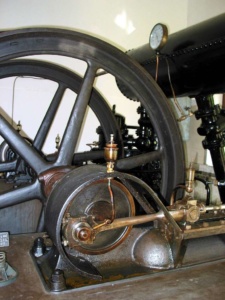

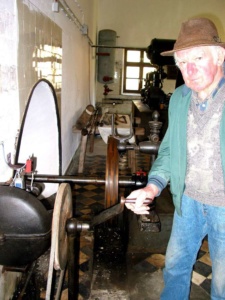

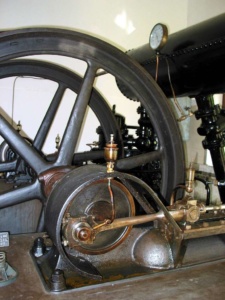

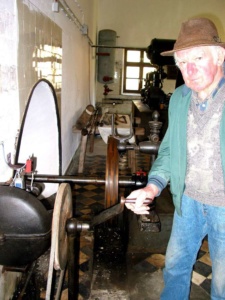

Ein Juwel ist für Glonn, das seit jeher vom Wasser geprägt ist, das historische Wasserwerk im Stegmühlbau im Mühlthal. Mit viel Liebe wird die Technik aus der Gründerzeit von den Stegmühlgenossen, allen voran ihrem 1. Vorsitzenden, am Laufen gehalten. Rundherum um das Werk hat Sepp Rieder eine kleine Ausstellung von alten Apparaturen und Motoren gesammelt, die das Kennerherz höher schlagen lässt.

Wir wissen, dass die Stegmühle nach wie vor Trinkwasser von hoher Qualität liefern kann, das derzeit leider nur den Fischen im Zinneberger Weiher zugute kommt. Aber es ist auch gut zu wissen, dass wir eine einwandfrei funktionierende Versorgung im Hintergrund haben, die im Notfall jederzeit einspringen könnte.

Der Stegmühlgenossenschaft, ihrem rührigen Vorstand und allen Mitgliedern wünsche ich von Herzen alles Gute zu ihrem Jubiläum und eine gedeihliche Zukunft!

Martin Esterl

Bürgermeister, Markt Glonn

(Amtszeit 1996 – 2014)

Wie alles begann

Wie alles begann

Was heute die Elektronische Datenverarbeitung ist. Für manche Menschen ein Rätsel mit tausend Unbekannten, für andere dagegen ein spannendes Spielzeug – das war vor hundert Jahren die Gewinnung von elektrischem Strom. Tüftler waren es damals, Bastler und findige Bauern, die herum probierten und wesentliche Erkenntnisse fantasievoll in die Realität einbauten.

Die Stegmühle (hier ein Bild von 1992 noch mit dem alten Stadl) wurde im 17. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt.

Die Geschichte der Stromerzeugung beginnt gegen Ende des vorletzten Jahrhunderts. Die Entstehung des Anwesens Stegmühle reicht natürlich viel weiter zurück. Lange Zeit gehörte das Gebäude zum Besitz der Hofmark Wildenholzen. 1612 wurde die Liegenschaft bereits erstmals urkundlich erwähnt, damals im Zusammenhang mit der Hofmark Wildenholzen wegen des Neubaus einer Sägemühle. Die Nutzung der Wasserkraft für die Stromgewinnung begann erst gut zwei Jahrhunderte später.

1891 wurden in Deutschland insgesamt 11,6 Megawatt Strom erzeugt . heute muss ein einziges Kraftwerk schon mehr produzieren, um rentabel zu arbeiten. In der Anfangszeit war der einzige Grundstoff, aus dem Strom gewonnen werden konnte, das Wasser in seinem zunächst natürlichen Gefälle, in das aber schon früh regulierend eingegriffen wurde. Logischerweise waren die ersten Kraftwerksbetreiber daher Müller, Sägewerker und Landwirte, die geografisch günstig an einer Quelle oder einem Gewässer lagen. Natürlich dauerte es nicht lange, bis die Kraftwerke größere Dimensionen annahmen und mehr Leistung bringen konnten. Diese Geschichte allerdings handelt von einem schon aus damaliger Sicht eher kleinen Kraftwerk, das in seiner Anfangszeit einer von zwei Energieerzeugern in der Marktgemeinde war: Es geht um die Stegmühle an den Glonnquellen im Mühlthal.

In Glonn wurde an anderer Stelle schon seit 1898 Strom erzeugt: Bei Peter Kastl in der Furtmühle. Während der Furtmüller jedoch von Anfang an die Elektrifizierung der gesamten Ortschaft im Sinn hatte, befand sich die Stegmühle im privaten Besitz des Schlossherrn von Zinneberg, Baron Adolf Büsing von Orville, Fabrikbesitzer aus Offenbach (Hessen). 1903 hatte er das Anwesen im Mühlthal gekauft, da das Wasserwerk von Peter Kastl schon bald zu schwach geworden war, um auch Zinneberg zu versorgen. Der Furtmüller entnahm das Trinkwasser aus dem Kupferbach.

Museumsreif und trotzdem voll in Schwung – in 100 Jahren standen diese Räder kaum einmal still.

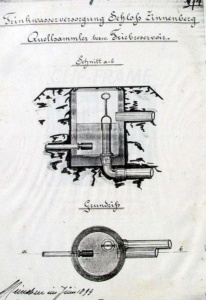

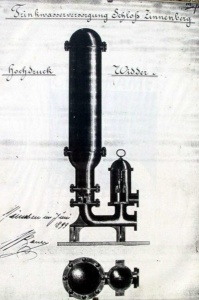

Dieses System, an das auch noch andere Glonner Anwesen angeschlossen waren, konnte das Wasser nicht über das erhebliche Gefälle bis zum Schloss nach Zinneberg hinauf transportieren. Deshalb ersann der findige Schlossherr eine andere Möglichkeit und erwarb schließlich – wohl schon mit dem Hintergedanken, die Mühle für seine eigene Wasserversorgung zu nutzen – die Stegmühle gekauft. Für die bestehende Sägemühle hatte der Baron keine Verwendung. Er engagierte den damals sehr bekannten Architekten Friedrich v. Thiersch, den er mit dem Umbau der Mühle zu einem Wasserwerk beauftragte. Die historischen Baupläne hängen heute noch in den Räumen der Stegmühle. Durch die Tieferlegung der Bachsole der Glonn bei der Stegmühle entstand ein nutzbares Gefälle von vier Metern. Bei einer Schüttung von 350 Sekundenlitern konnte hier eine Francis-Turbine eingebaut werden, die mit 16 PS den Pumpbetrieb aufnahm.

Der moderne Ingenieur wundert sich ein wenig über diese Technik, denn Francis-Turbinen wurden – und werden noch heute – üblicherweise bei großen Kraftwerken mit Fallhöhen bis zu 500 Metern verwendet. Diese Technik war die übliche zu Beginn der Umwandlung von Wasserkraft in Strom. Erst in den 20-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kam die Kaplan-Turbine in Gebrauch, die speziell zur optimalen Nutzung von niedrigen Wasserdrücken entwickelt worden war. Der Vorteil dieser neuen Technik war, dass die Turbine äußerst schnell lief und somit auch Schwankungen in der Wasserführung ausgleichen kann. Sie weist, je nach den physikalischen Gegebenheiten, einen Wirkungsgrad zwischen 80 und 95 % auf. Als die Stegmühle ihren Betrieb aufnahm, stand den Erbauern allerdings nur die Technik der Francis-Turbinen zur Verfügung und dank der Umgestaltung des Baches lieferte das Werk schließlich auch ausreichend Energie.

Baron Büsing hatte nun ein Strom- und zugleich auch Wasserversorgungssystem für seine Besitzungen. Auch die Ortschaften Zinneberg, Herrmannsdorf und Sonnenhausen erhielten Gleichstrom und Trinkwasser über die Stegmühl-Versorgung. Die mit der Wasserkraft im Mühlthal gewonnene Energie wurde zudem genutzt, um Quellwasser aus der Glonn den Berg hinauf zum Schlossweiher zu pumpen. Damit war das Trinkwasser-Problem für den hoch über der Marktgemeinde gelegenen Adelssitz mit seinen Nebenanlagen gelöst. Gleichzeitig war aber auch der Grundstein für die wechselvolle Geschichte einer Infrastruktureinrichtung der Marktgemeinde Glonn gelegt.

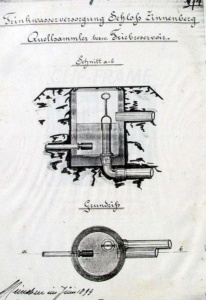

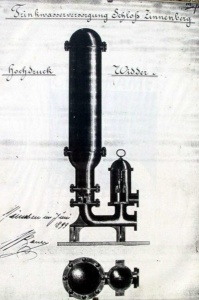

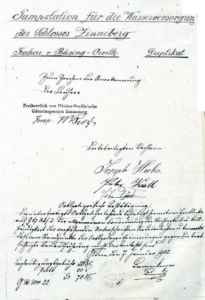

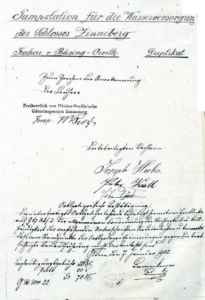

Einige alte Urkunden aus der Zeit um die vorletzte Jahrhundertwende befinden sich bis heute in der Stegmühle.

1. Der Grundriss für den Quellsammler der Trinkwasserversorgung, Zinneberg,1899

2. Der Hochdruck-Widder Zinneberg, 1899

3. Die Genehmigung für die Pumpstation nach Zinneberg, 1922

Ein Schloss

Ein Schloss wechselt seinen Besitzer

Von 1899 bis 1927 war der Besitzer von Schloss Zinneberg mit dem Aufkaufen der Bauerngüter in der Umgebung beschäftigt. Adolf v. Büsing war übrigens von bürgerlicher Geburt. Das Archiv in Büsings Heimatstadt Offenbach berichtet, der Industrielle habe sich den bayerischen Adelstitel verleihen lassen und nannte sich daher Freiherr Adolf v. Büsing-Orville.

Einerseits wird der wohlhabende Fabrikant heute als Begründer und Entwickler der Stromversorgung in der Stegmühle geschätzt. Auf der anderen Seite hatte er auch Anteil an einer Entwicklung, die dem Bauernstand zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts schwer zu schaffen machte: Viele Großgrundbesitzer, wie auch Baron Büsing, kauften damals en gros kleine bäuerliche Anwesen auf. An die Stelle der eigenständigen Landwirte wurden Verwalter gesetzt, wodurch ehemals eigenständige Bauern ins abhängige Tagelöhnertum getrieben wurden.

Während all dieser Jahre des Strukturwandels, in denen auch der Erste Weltkrieg viel Leid und Not für die Bevölkerung brachte, tat die Stegmühle ohne Beanstandung ihren Dienst. Sie lieferte den Freien und Abhängigen, dem Großgrundbesitzer und den verbliebenen kleinen Bauern oberhalb von Glonn Strom und Wasser. Bis 1927 hatte Büsing 38 Bauernhöfe in seinen Besitz gebracht. Einerseits handelte Baron Büsing wie ein klassischer Großgrundbesitzer, der vor allem seinen Reichtum und Besitz zu mehren versuchte. Auf der anderen Seite war er aber auch als großzügiger Arbeitgeber bekannt, der vielen Glonner Institutionen und Vereinen finanziell unter die Arme griff oder Weihnachtsfeiern für die Mitarbeiter seiner Brauerei in Egmating veranstaltete. Dann verlor der Hesse die Freude an der Vermehrung seiner Besitztümer in Bayern. Schloss Zinneberg mit allen Besitztümern stand wieder einmal zum Verkauf.

Blick ins Pumpwerk

Zwei Ehen des Schlossherren auf Zinneberg waren kinderlos geblieben und endeten nicht glücklich: Die erste Ehefrau verließ ihren Gatten wegen eines Offiziers. Die zweite Baronin verbrachte zwar noch viel Zeit mit ihrem Gemahl auf der Jagd in Zinneberg. Die Eheleute gingen aber ansonsten eigene Wege und im Volksmund hieß es: „Der Baron und sei Frau leben getrennt, bloß jagern dean‘s mitanand“. Um 1927 begann der Baron damit, seine Besitztümer in und um Glonn aufzulösen. Er selbst verließ dann die Marktgemeinde; 1948 verstarb er im Alter von 85 Jahren in der Schweiz.

Viele der vorübergehend im Besitz des Barons befindliche Anwesen wurden wieder an Ortsansässige verkauft. Immobilien, die nicht gleich einen Käufer fanden, gingen zunächst an die Landessiedlung über, von der junge Bauern später eigenen Besitz erwerben konnten. Baron Adolf von Büsing-Orville wurde in Glonn zum Ehrenbürger ernannt und gilt heute als Erfinder der Stromgewinnung in der Stegmühle.

Das Schloss in Zinneberg wechselte beim Verkauf der Büsing´schen Güter an den Orden der Schwestern zum Guten Hirten. Die Stegmühle – in der die Stromerzeugung unbeeinträchtigt von den wechselnden Eigentumsverhältnissen weiter ging – befand sich vorübergehend ebenfalls im Besitz der Landessiedlung. 1938 wurde die Familie Senckenberg neuer Eigentümer, die auch das Gut mit neun Anwesen in Herrmannsdorf erworben hatte.

Die Elektrizitätsgenossenschaft Frauenreuth

Die Elektrizitätsgenossenschaft Frauenreuth

Fast wie ein „eingetragenes Warenzeichen“ hütete die Genossenschaft ihren Namen.

Im Jahr 1920 bereits war in Glonn die .Elektrizitätsgenossenschaft Frauenreuth und Umgebung eGmbH. gegründet worden. Hier hatten keine Großgrundbesitzer, sondern vor allem ortsansässige Bastler und Bauern an der technischen Entwicklung Anteil. Die Rechtsform als Genossenschaft erlaubte es allen Interessierten, beizutreten und ihr Know-How oder ihre Talente einzubringen sowie den Nutzen daraus zu ziehen. Schon früh entdeckte auch der 1904 geborene Johann Esterl, ursprünglich aus Reisenthal stammend, später der „Bohmer“ in Reinstorf, seine Begeisterung für die Technik, fürs Organisieren und auch für das genossenschaftliche Wirken. Als „200-prozentiger Genossenschaftler“ wurde er schon mal tituliert und falls diese Bezeichnung als Schimpfwort gemeint war – Johann Esterl nahm sie als Kompliment und blieb lebenslang dabei.

Die Frauenreuther Genossenschaft war ursprünglich zur Elektrizitätsgewinnung und -versorgung gegründet worden. Später, mit dem Ankauf der Stegmühle, lag der Schwerpunkt des Verbandes auf der Wasserversorgung. An der Gründungsversammlung 1920 nahmen 55 Personen Teil. Nach vier Stunden Gründungsformalitäten waren von 39 Anwesensbesitzer für insgesamt 172.000 Mark Genossenschaftsanteile gezeichnet worden. Die Liste der Genossenschaftler liest sich wie ein historisches „Who is Who“ in Glonn und Umgebung: Aus fast allen für die Wirtschaft und die Infrastruktur der Marktgemeinde wichtigen Familien wurden Personen als Mitglieder gemeldet. Ebenso waren die landwirtschaftlichen Betriebe zahlreich vertreten.

Kurz vor der Genossenschaftsgründung, am 25. Juni 1920, wurde die Erweiterung eines Wasserspeichers am Kupferbach zwischen Reisental und Spielberg für die Gewinnung von Strom beschlossen. Den geplanten Bau eines Elektrowerks mussten die Aktiven zunächst wegen der Not der Nachkriegszeit verschieben. Die Gründung der Genossenschaft ging dann am 24. Oktober 1920 reibungslos über die Bühne. Noch in diesem Jahr wurde Piusheim gegen eine Zahlung von 25.000 Mark in den ersten beiden Jahren an die Stromversorgung angeschlossen. Die Mindestabnahme betrug 100.000 kW. Ein Leitungsnetz zu den Abnehmern wurde installiert und die Genossenschaft kaufte 541 Masten vom Forstamt Höhenkirchen.

Blick auf den Rechen und die Glonn westlich der Stegmühe.

Allerdings brachte die Geldentwertung die Genossenschaft 1923 in erhebliche Schwierigkeiten: Um die Verluste auszugleichen, wurde eine einmalige Gebühr von 5 Mark pro Kilowattstunde festgesetzt. Die Chronik der Genossenschaft weist in dieser Zeit viele einzelne, heute kurios anmutende Ereignisse aus, mit denen sich die Versammlung regelmäßig zu beschäftigen hatte: Ein Antrag von Frau Kyrmeier aus dem Mühltal auf Anschluss eines Bügeleisens wurde 1924 abgelehnt. 1925 beschlossen die Genossenschaftler die Anschaffung eines Deutz Dieselmotors; das Gasöl wurde ab 1928 von der Deutsch-Amerikanischen Petroleumsgesellschaft bezogen; ab 1929 berechneten sich die Kosten für den Lichtstrom nicht mehr nach Kilowatt-Verbrauch, sondern zum Pauschalpreis. Im Jahr 1930 übernahm die Genossenschaft die Leitung zur Finkenhöhe unter der Bedingung, dass Frau Fink 50 Reichsmark an die Genossenschaftskasse bezahlte. Von den Genossen, die an eine Radioanlage angeschlossen waren, wurde eine Gebühr von 2 RM im Vierteljahr erhoben. Frau Fink bezahlte nur 1 RM. Von den Sommergästen bei Martin Jehl in Loibersdorf verlangte die Genossenschaft 1 RM monatlich als Lichtgebühr. Die Gemeinde Glonn bezahlte für ihre Ortsbeleuchtung im Versorgungsbereich der Genossenschaft 8 RM jährlich pro Lampe.

Aus den Jahren 1937 bis 1947 sind keine Unterlagen mehr im Besitz der heutigen Genossenschaft. Mit dieser vorübergehenden Phase der „Geschichtslosigkeit“ in der Zeit des Dritten Reichs war die Stegmühle natürlich nicht allein. In kaum einer Institution . in Glonn oder anders wo – wurden nach der Kapitulation 1945 Unterlagen in die neue Zeit hinüber gerettet.

Der Schaltschrank hat jeden Wechsel in Geschichte und Rechtsform der Stegmühle überdauert.

Neuzeit

Neuzeit

Nach dem Kriegsende war auch die Stromversorgung nicht mehr ausschließlich eine Sache von Tüftlern und Bastlern. Zunehmend gewannen die großen Stromkonzerne Einfluss und kleine Genossenschaften wie die Stegmühle wehrten sich nach Kräften gegen deren monopolartige Preisgestaltung. 1952 beschlossen die Selbstversorger von der Stegmühle, wegen der regelmäßigen Strompreiserhöhungen der Isar-Amper-Werke, ein neues Werk in Schnaitt (heute Landkreis Rosenheim) zu bauen. Ein notarieller Vertrag regelte dort die Nutzungsberechtigung der Wasserkraft auf 99 Jahre.

Nach 1945 lag die zu Beginn des Jahrhunderts allmählich aufgeblühte Infrastruktur der Energieerzeugung weitgehend brach. Sowohl die Werke als auch die Versorgungsnetze waren weder gewartet noch ausgebaut worden, der Materialmangel und die im Krieg abwesenden bzw. gefallenen Männer hatten meist andere Probleme als sich um den Erhalt der Stromversorgungspotentiale zu kümmern. Dies änderte sich jedoch bald. Bereits 1948 wurde die Hochspannungsleitung Piusheim-Mattenhofen gebaut. 1950 übernahm die Genossenschaft den gesamten Strom des Glonntalwerkes für 7 Pf/KWh. Generator, Schalttafel und Riemen vom Werk Mittermühle bei Piusheim waren nur noch beschränkt funktionsfähig. Noch Jahrzehnte später war Hans Esterl sen. entsetzt über den Zustand des Werkes: .Die Mittermühle, des war a Bruchbude,. sagte der spätere Vorstand einmal in Erinnerung an die Anfangsjahre der Genossenschaft. Der Generator, die Schalttafel und der Riemen vom Werk Mittermühle sollten verkauft werden. In Loibersdorf (Gemeinde Aying) wurde im Frühjahr 1951 ein Trafohaus erbaut, das heute noch steht und in Betrieb ist.

Das Pumpenhaus von der Nordseite aus gesehen. Aus dem Hang nördlich der Stegmühle entspringen die ergiebigen Quellen der Glonn.

In den Jahren, in denen die Stegmühle zum Besitz der Familie Senckenberg auf Herrmannsdorf gehörte, bestand seitens der Familie nur wenig Interesse am Aus- oder Umbau oder der weiteren Nutzung der Versorgungseinrichtung. Strom – inzwischen auch für die Straßenbeleuchtung und zahlreiche private Nutzer – produzierte in Glonn auch noch immer das E-Werk von Josef Altinger sen. am Furtmüllerweg. Der Vorbesitzer Peter Kastl hatte bereits 1898 das Mahlen von Getreide in seinem Anwesen eingestellt und begonnen, die Wasserkraft seiner einstigen Mühle und Säge für den Betrieb einer Dynamomaschine zu nutzen. Damit wurde aus dem künstlich verstärkten Gefälle des Kupferbaches bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts Strom erzeugt und bald an immer mehr Glonner Haushalte verkauft.

Nach dem Krieg, als der Strombedarf immer weiter zunahm, begannen auch die Debatten über einen Ankauf der Stegmühle durch die Genossenschaft. Das Werk befand sich seit dem Verkauf durch Baron Büsing im Privatbesitz der Familie Senckenberg, die es im Rahmen der Zinneberg-Verkäufe 1921 vom Baron übernommen hatte. Allerdings hatte die damalige Besitzerin von Gut Herrmannsdorf, Gertrud Senckenberg, keine eigene Verwendung für die Anlage im Mühlthal, die noch immer den Strom für die Wasserversorgung Zinneberg lieferte.

Zunächst kam keine Einigung zwischen der Besitzerin und der Elektrizitätsgenossenschaft zustande. Vorstand der Stromerzeuger war damals Hans Esterl aus Reinstorf. Zum Esterl´schen Hof in Reinstorf gehörte auch eine Jagd, um die der unverbesserliche Genossenschaftler sich noch bis ins hohe Alter selbst kümmerte. Viele Gemeinsamkeiten gab es zwar nicht zwischen dem alt eingesessenen Glonner Selfmade-Man und der Besitzerin von Herrmannsdorf. Aber über die Jagd kamen die beiden dann doch ins Geschäft: 1956 nahmen an der Trophäenschau in Ebersberg Hans Esterl und Ernst Senckenberg teil. Auf dem Weg dorthin erfuhr Esterl von dem Jägerkollegen: „Meine Mutter ist bereit zu verkaufen“.

Die Elektrizitätsgenossenschaft Frauenreuth war längst ein wichtiges Standbein der Infrastruktur der Gemeinde Glonn geworden und Johann Esterl gehörte schon sehr bald zu den Verantwortlichen und Ideengebern dieser Infrastruktureinrichtung, die etwa die Hälfte der Glonner Haushalte mit Energie versorgte. Schon immer war Esterl begeisterter Jäger – wie auch Ernst Senckenberg aus Herrmannsdorf, der Kreisgruppenvorsitzende der Ebersberger Jägerschaft. Bei der Trophäenschau wusste Esterl also schon, dass die Besitzerin von Herrmannsdorf einen Verkauf der Stegmühle erwog. Die Jäger-Gesellschaft war noch nicht wieder zurück in Glonn, da waren sich die Beteiligten bereits handelseinig. Zum Preis von 68.000 DM wechselte die gesamte Stegmühle inclusive der Wasser- und Stromförderungseinrichtung den Besitzer.

Strom

Strom, Wasser und das Geschäft

Gegen Ende der 50-er Jahre flossen bereits große Forschungsmittel in die Kernkraft, die damals als Königsweg für eine Gesellschaft galt, die arm an Ressourcen war, aber großen Bedarf an Energie und Rohstoffen hatte. Den kleinen Stromerzeugern half diese Umorientierung wenig. Die „Großen“ am Markt waren dabei, die Regionen unter sich aufzuteilen. Die Isar-Amper-Werkeübernahmen kleine Wasserkraftwerke von den privaten Besitzern. Viele dieser Kleinkraftwerke wurden im Laufe der Zeit stillgelegt oder nur noch für den „Hausgebrauch“ genutzt. Wer einen eigenen Betrieb hatte, ein Sägewerk vielleicht oder eine der allmählich aussterbenden Mühlen, nutzte die selbst produzierte Energie.

So sehen die Stegmühle, das anschließende Wohnhaus und das Vereinsheim der Veteranen und Trachtler heute aus.

Die großen Versorgungsunternehmen hatten allerdings wenig Interesse daran, mit den vielen kleinen und weit verstreuten Werke zu kooperieren. Ihr Interesse galt vielmehr den bereits vorhandenen Stromnetzen, mit denen sie ihre eigenen Infrastruktur ohne großen Aufwand ausbauen konnten. In der Genossenschaft Stegmühle dachte aber niemand daran, eigene Anlagen zu verkaufen. 1957 führte eine Statutenänderung erst einmal dazu, dass als Sitz der Genossenschaft jetzt Glonn eingetragen wurde. Ziele des kleinen Stromunternehmens waren die Versorgung der Mitglieder und anderer Unternehmer mit elektrischer Energie; die Ausführung von Elektroinstallationen sowie der Handel mit elektrischen Geräten und außerdem noch die Versorgung der Abnehmer mit Trinkwasser. Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen stellten sicher, dass die Genossenschaft sich weiterhin auf diesen beiden Standbeinen entwickeln konnte. Mit der Fertigstellung des Werkes in Schnaitt am 30.12.1955 war ein zweites Standbein der Stromerzeugung geschaffen worden.

Die Stromwirtschaft hatte sich bereits nach dem Krieg verändert. Während es früher überwiegend Insellösungen gab, strebten die großen Versorger mittlerweile einen Energieverbund an, in dem bei Ausfällen überall für Stromfluss ohne Unterbrechungen gesorgt wurde. In Bayern klappt dieses System noch bis in das 3. Jahrtausend nicht hundertprozentig, was auch daran liegt, dass manche Leitungen überirdisch verlegt sind und damit – vor allem bei Sturm- und Unwetterschäden – den Gewalten der Natur ausgeliefert sind. Wie die Glonner aus eigener Erfahrung wissen, ist die Leitung in Richtung Piusheim trotz vieler Modernisierungen relativ störanfällig. Der heutige Versorger E.ON arbeitet daran, Störungsquellen auszuschalten.

1959 ging es auf diesem Weg zum Perfektionismus noch langsamer und holpriger voran. Die Mitglieder der Genossenschaft beschlossen in diesem Jahr, den Bau einer Wasserleitung von Zinneberg nach Wetterling-Haslach, sowie zwischen dem Mühlthal und Adling. Das Dienstwohngebäude der Erziehungsanstalt Piusheim wurde an die neue Niederspannungsleitung angeschlossen, Kostenpunkt: 400 DM.

Zu diesem Zeitpunkt wurde der Strom nicht nach Verbrauch abgerechnet sondern, wie ältere Bürger der Marktgemeinde noch wissen, nach der Anzahl der im Haus vorhandenen Steckdosen. Der Wasserpreis betrug ab 1. Januar 1960 5 DM pro Wassereinheit. Die Sanierung der Quellfassung im Mühlthal wurde fertig gestellt. Zu diesem Zweck erwarb die Elektrizitätsgenossenschaft Frauenreuth das alte Anwesen A. Kirchberger, das abgerissen wurde. An dem Projekt war die Genossenschaft zu 82 Prozent beteiligt, die Molkereigenossenschaft Glonn (bei der übrigens der „zweihundertprozentige Genossenschaftler“ Hans Esterl ebenfalls maßgeblich beteiligt war) zu 10 Prozent und die Wassergenossenschaft Schlacht zu 8 Prozent.

Vorstand Josef Rieder sorgt dafür, dass die richtigen Anschlüsse gelegt werden, das Getriebe geschmiert und rechtzeitig Ersatzteile bestellt werden.

Für das Werk Stegmühle wurde ein 20 kV-Generator angeschafft. Schnaitt erhielt einen Telefonanschluss und die Niederspannungsleitung Ursprung wurde erneuert. Dazu war die Aufnahme eines Hypothekendarlehens über 260.000 DM bei der Landesbodenkreditanstalt nötig. Der Verkauf der Batterieanlage in Zinneberg brachte 1000 DM. Der Abbruch des Anwesens Kirchberger wird in der Stegmühl-Geschichte auf den 1. April 1961 datiert. Zu dieser Zeit wurde die Umstellung von Gleich- auf Wechselstrom abgeschlossen, was für die Stegmühl-Verantwortliche ein recht kleines Problem war. Johann Esterl: „Dazu musste man ja nur einen Schalter umlegen“. Die 10-kV-Leitung zum Trafo nach Schlacht wurde erneuert.

1961 galten folgende Gebühren in der Wassersatzung

– einmalige Anschlussgebühr: 500 DM

– zzgl. Baukostenzuschuss anteilig am Umfang des erforderlichen Umbaus an der Hauptleitung

Wasserpreis 1961

bei 1000 cbm/Jahr: 0,25 DM/cbm

1000 . 2000 cbm: 0,20 DM/cbm

über 2000 cbm: 0,15 DM/cbm

Der Strom kostete 10 Pfennig pro KWh im Versorgungsgebiet der Genossenschaft. In diesem Jahr wurde auch Johann Radan als Lehrling eingestellt. Die Chronik der Genossenschaft zählt nun noch zahlreiche weitere Ereignisse auf wie etwa die Anschaffung eines betriebseigenen VW Kombi. Außerdem wurde die baufällige Hütte bei der Stegmühle zum Abriss freigegeben. Die Tuffsteine konnten wieder verwendet werden – so wurde im Übrigen meistens mit alten, nicht mehr gebrauchten Tuffsteinen verfahren. Dieses Gestein war gut zu bearbeiten und konnte daher überall Verwendung finden.

Da die großen Stromkonzerne in den 60-er Jahren bereits eine strikt gewinnorientierte Praxis betrieben, waren die wenigen genossenschaftlich organisierten Energieerzeuger eine Alternative für einige wenige Mitglieder und Menschen, die sich an der Organisation oder dem Betrieb des Werkes beteiligten. Wer seinen Strom von einem kleinen Werk hinterm Haus bezog, galt nicht mehr als besonders modern. Die Betreiber der Stegmühle hielten aber – aus nostalgischen oder finanziellen Gründen – an ihrem kleinen Stromwerk fest. Allmählich stieg aber der Druck von mehreren Seiten.

Es gab nicht nur die Konkurrenz der Großkonzerne, die einen flächendeckenden Anschluss aller Menschen in ihrem jeweiligen Versorgungsgebiet anstrebten. Auf der anderen Seite drohte den kleinen Wasserversorgern auch stets die Konkurrenz der Kommunen als lokale Wasserversorger. Der Stegmühle e.G. sollte noch ein langer, zäher aber zuletzt doch erfolgloser Kampf um die Eigenständigkeit der Wasserversorgung mit den Behörden blühen. 1964 baute die Gemeinde Glonn eine eigene Quellfassung im Mühlthal, gegen die die Genossenschaft Einspruch einlegte. Nur unter der Gewährung strenger Auflagen war die Elektrizitätsgenossenschaft Frauenreuth bereit, den Einspruch gegen diesen Bau zurückzunehmen:

a) Die Elektrizitätsgenossenschaft Frauenreuth behält sich vor, die Gemeinde für künftig nachweisbare Schäden an der Schüttung ihrer eigenen Quellfassung schadenersatzpflichtig zu machen.

b) Jede Änderung an der gemeindeeigenen Quellfassung bedarf der Zustimmung der Elektrizitätsgenossenschaft Frauenreuth.

Anschaulich beschriftet, übersichtlich und auch für Nichtfachleute verständlich . von solchen Gebrauchsanweisungen kann man heute nur noch träumen.

Diese Auflagen halfen auf Dauer nicht viel – im Zuge einer wachsenden Konzentrierung der Zuständigkeiten auf die „Großen“ gingen den kleinen Versorgern ihre eigenen Verantwortlichkeiten Stück für Stück verloren. Erschwerend kam hinzu, dass der Gesetzgeber den unabhängigen Versorgern verbot, aus dem Zwischenhandel mit Strom Gewinne zu erzielen. Nach diesem Gesetz gab es nur noch die Alternative von Stromkauf bei einer großen Gesellschaft – in Bayern den mittlerweile fast konkurrenzlosen Isar-Amper-Werken – oder einer genossenschaftlichen Organisation. Logischerweise beschloss die Generalversammlung am 07.08.1954 den Verkauf der Stromverteilungsanlage an die IAW. Die Beschäftigten Herr Diemer (Stegmühle) und Herr Grünäugl (Werk Schnaitt) blieben als Nebenerwerbler für ein geringes Entgelt in ihrer jeweiligen Position und sorgten weiterhin für den reibungslosen Ablauf des wartungsintensiven Betriebs.

Da die Elektrizitätsgenossenschaft Stegmühle in den Sechziger Jahren mit dem Stromverkauf nicht wirklich rentabel arbeiten konnte, wurden andere Einnahmequellen genutzt. Im Jahr 1957 hatte die Genossenschaft Grundstücke an die Anlieger der Quellenstraße verkauft mit der Verpflichtung, die Straße dorthin auszubauen. Diese Investition erforderte 1966 eine Summe von 11.556,00 Mark. Mitte der sechziger Jahre war es so weit: Die Stromerzeugung im E-Werk Stegmühle war nicht mehr rentabel. Die Genossenschaft beschloss die Einstellung der Stromversorgung ihrer Mitglieder. Der Vertrag mit den IAW wurde aufgelöst. Nun sah es so aus, als habe der kleine David Stegmühle im Wettbewerb mit dem großen Goliath Energiewirtschaft aufgegeben. Doch diese Geschichte ist hier nicht zu Ende und noch gibt es ja auch die Wasserversorgung Stegmühle, deren Betreiber in den nächsten Jahrzehnten einen erbitterten Überlebenskampf führten.

1968 betrug der Wasserpreis

0,20 DM/ cbm für Großabnehmer

0,30 DM/ cbm für Kleinabnehmer

Die Fischweiher im Mühlthal wurden ab 1969 verpachtet und brachten jährlich 100 DM Einnahmen. 1971 gab die Generalversammlung Grünes Licht, das E-Werk Schnaitt sowie ein Grundstück im Mühlthal zu verkaufen. 1972 war die Genossenschaft gezwungen, eine neue Wasserreserve zu errichten. In den höher gelegenen Versorgungsgebieten war in den Spitzenzeiten immer wieder Wassermangel aufgetreten, was man durch den 250 cbm fassenden Hochbehälter zu vermeiden suchte.

1972 betrug der Wasserpreis

0,40 DM/ cbm für Großabnehmer

0,50 DM/ cbm für Kleinabnehmer

Der Kampf

Der Kampf um die Stegmühle

Während Deutschland auf seine erste Energiekrise zusteuerte, waren die dezentralen Versorger mittlerweile praktisch aus dem Geschäft draußen. Die Genossenschaft, die ja den Elektrizitätserzeugungsbestandteil abgespalten hatte, änderte 1973 ihren Namen in „Wasserversorgung Stegmühle e.V“. Als Gegenstand des Unternehmens wurde die .Versorgung der Abnehmer mit Trinkwasser. schriftlich festgehalten. Erst zwei Dekaden später wurden die kleinen, .alternativen. Versorger wieder entdeckt. In den 70-er Jahren setzte Deutschland noch ohne große Vorbehalte auf die Kernkraft als Bollwerk gegen den Rohstoffmangel.

Mittlerweile gab es auch eine neue Wasserreserve und 1975 unterzeichnete der Vorstand einen diesbezüglichen Erbbaurechtsvertrag auf 99 Jahre mit dem Mädchenheim Zinneberg. Die Wasserreserve hatte 135.566,92 DM gekostet. Für die neuen Mitglieder galten neue

Anschlussgebühren:

Forellenstraße: 1000 DM (200 DM mehr)

Quellenstraße: 1000 DM (200 DM mehr)

Wetterling: 1500 DM

Haslach: 2000 DM

Nun begann ein ungleicher Machtkampf der Genossenschaft gegen das Wasserwirtschaftsamt München, in dem sich die Beamten zum Ziel gesetzt hatten, die Wasserversorgung weitgehend und flächendeckend unter die Verantwortung der Kommunen zu stellen. Einerseits hatten die Behörden in der Vergangenheit schon mehrmals schlechte Erfahrungen mit kleinen, selbstständigen Wasserversorgern gemacht, die sich mit aller Macht gegen ihre Schließung sträubten. Andererseits waren gerade die Stegmühl-Quellen bis zu diesem Zeitpunkt für ihre Qualität und Ergiebigkeit bekannt. In den folgenden Jahren entwickelten sich aus der Unerbittlichkeit der Behörden und dem nicht minder hartnäckigen Widerstand der Stegmühl-Verantwortlichen zutiefst verhärtete Fronten.

Noch ein kleiner Blick in Josef Rieders Bildersammlung.

Erstmals wurden 1982 Verunreinigungen im Trinkwasser der Stegmühle festgestellt. Ein daraus folgender Streit setzte sich mehrere Jahre fort, ohne dass sich eine Einigung abzeichnete. Auf Anordnung des Gesundheitsamts Ebersberg wurde der Einbau einer Dauerchlorierungsanlage eingebaut. Nach einer Besprechung im Landratsamt mit allen Behörden und Wasserlieferern wurden im Flächennutzungsplanentwurf die Quellen der Genossenschaft und alle an der Straße gelegenen Quellen aus dem engeren Schutzbereich herausgenommen. Einsprüche der Stegmühl-Verantwortlichen gegen diese Vorgehensweise wurden abgewiesen. Der Nutzen der Maßnahme war für die Genossenschaftler nicht ersichtlich – es sei denn eine Absicht der Behörden, die Wasserversorgung Stegmühle zu zerschlagen.

Von der Wasserversorgung Stegmühle wurden regelmäßige Kontrollen verlangt, teilweise in 14-tägigem Abstand. Von der Gemeinde und dem Gemeinderat erhielt die Stegmühle keine Unterstützung bei ihrem Versuch, die Selbstverantwortung aufrecht zu erhalten. Die Verantwortlichen der Genossenschaft fühlten sich zu Unrecht beschuldigt und auch zahlreiche angeschlossenen Haushalte waren nicht bereit, für gemeindliches Wasser – teilweise auch noch aus der gleichen Quelle – mehr zu zahlen.

Der Einbau einer Dauerchloranlage wurde gefordert und ausgeführt. Die jahrelange Chlorierung des Genossenschaftswassers hat dem historischen Pumpwerk großen Schaden zugefügt. Zuletzt waren viele angeschlossene Bürger durch den Chlorgeruch aus ihren Leitungen so genervt, dass sie nun doch mit einer Schließung der Stegmühle einverstanden waren. Ab 1986 wurde das Stegmühl-Wasser auf Anordnung des Landratsamtes dauerchloriert – zum Missvergnügen der angeschlossenen Haushalte und der Genossenschaftler. Es folgten mehrere Anordnungen und Maßnahmen gegen die festgestellten Verschmutzungen. Der Druck der Behörden auf die Gemeinde Glonn, die Wasserversorgung aufzulösen, wurde stärker. Widersprüche gegen behördliche Anordnungen und ein Gesuch an den damaligen Innenminister Stoiber brachten keinen Fortschritt in der Auseinandersetzung. Es wurde bekannt, dass die Gemeinde für das Versorgungsgebiet der Stegmühle nach der Schließung einen Staatszuschuss in Höhe von 4.060.000,- DM erhalten sollte.

Der Erhalt oder das Ende der Wasserversorgung war Gegenstand einer Mitgliederbefragung 1989. Die Genossenschaftler erhielten einen Wahlzettel mit dem Text:

„Überlassen wir die Wasserversorgung für das Gebiet der Stegmühle der Gemeinde Glonn?“

– ja – – nein –

Es gab 3 Ja-Stimmen, 6 Enthaltungen und 41 Nein-Stimmen bei 51 abgegebenen Wahlzetteln. Von den 80 Mitgliedern waren 53 anwesend und nahmen an der Wahl teil. Die erste interne Schlacht um das Fortbestehen der Wasserversorgung war geschlagen – und gewonnen. Der schwierigere Teil stand noch bevor.

Aufgrund einer Petition, die die Genossenschaft mit dem Ziel der Erhaltung der Stegmühle an den Landtag gestellt hatte, fand 1990 eine Ortsbesichtigung der Parlamentarier statt. Bei einer außerordentlichen Generalversammlung stimmten 26 Mitglieder 1991 für die Rücknahme der Petition. Eine Bauvoranfrage für das Grundstück Fl.Nr. 4148 wurde vom Landratsamt abgewiesen. Gegen diesen Bescheid erhob die Genossenschaft Einspruch. Um dieses Bauvorhaben ging es noch einige Zeit hin und her, gleichzeitig liefen währenddessen bereits Gespräche mit der Marktgemeinde Glonn wegen der Ablösung des Leitungsnetzes.

1993 fand ein Gespräch zwischen dem 1. Vorstand der Stegmühle, Josef Rieder, und Bürgermeister Martin Sigl wegen der Ablösung des Leitungsnetzes statt. Bei der Gemeinde wurde ein Brauchwasserantrag eingereicht. Bei einer traurigen Generalversammlung stimmten zuletzt 30 Mitglieder für die Vereinbarung mit der Gemeinde über die Ablösung des Wasserleitungsnetzes, 2 Mitglieder enthielten sich der Stimme, 7 votierten mit Nein. Der Vertrag wurde unterzeichnet. Vorstand und Aufsichtsrat waren einstimmig dafür, die Stromerzeugung wieder aufzunehmen. Ein Vertrag mit den Isar-Amper-Werken wurde abgeschlossen.

Zurück

Zurück zu den Ursprüngen

Im Februar 1994 begann das neueste Kapitel der Stegmühlgeschichte, indem die Verantwortlichen sich wieder an die Anfänge erinnerten. Es waren Investitionen in Höhe von 16.677,00 DM nötig, um das alte Werk wieder in seiner alten Weise zu nutzen. Seither wird wieder Strom erzeugt und in das Netz der IAW eingespeist. Mittlerweile sind die Isar-Amper-Werke von E.ON übernommen worden, die ebenfalls den Strom der Stegmühle vergüten. Rund 500 Euro im Monat fließen so an die Genossenschaft, die vollständig für die Wartung und Reparatur des historischen Werkes verwendet werden. Der Vorstand Josef Rieder ist bis heute .die Seele. der Stegmühle und lässt es sich nicht nehmen, dort mehrmals pro Woche nach dem Rechten zu sehen.

Der Energiepolitik der rot-grünen Regierung war es zuverdanken, dass mittlerweile auch kleine, dezentrale Versorgergefördert werden. Zwar ist die Stegmühle wohl kein Bollwerk gegen den Ausfall eines großen EVU – aber immerhin wurde die ehemalige Wasserversorgung des Werkes jetzt als „Notversorgung“ der Gemeinde anerkannt.

Josef Rieder hat eine beachtliche Sammlung historischer Stromerzeugungsinstrumente zusammengetragen und regelmäßig kommen Schulklassen zu Besuch, um sich in der Stegmühle das Prinzip der Stromerzeugung anschaulich erklären zu lassen.

Am 10. August 2002 kam das Hochwasser und legte die historische Anlage – zum Glück nur vorübergehend – still.

Einer des denkwürdigsten Tage in der neuesten Geschichte der Stegmühle war der 10. August 2002 – der Tag des Hochwassers. An einem wasserreichen Ort wie Glonn an einer der wasserreichsten Stellen im gesamten Gemeindegebiet war es sehr schnell klar, dass nach diesen extremen Niederschlägen das kleine Werk stark betroffen war. Josef Rieder war als einer der Ersten in der Stegmühle zur Stelle und unterbrach die Stromeinspeisung ins Netz der E.ON zu Beginn der Regenfälle – anderenfalls hätte die historische Turbine bei diesem Durchfluss wohl bald ihren Geist aufgegeben. Die Stegmühle wurde dann noch am Abend Schauplatz einiger dramatischer Ereignisse, nicht nur für die Bewohner der nebenan gelegenen Wohnung. Auch die Feuerwehr war bald zur Stelle, denn ein Gastank hatte sich losgerissen, der im Falle einer Explosion gewaltige Schäden hätte anrichten können. Diese Gefahr war dank der Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell gebannt.

Allerdings gehörte das gesamte Anwesen Stegmühle zu den am schwersten betroffenen Gegenden in Glonn: Schlamm und Erde hatten sich noch am Tag danach so hoch auf dem schwarz-weißen Boden des Werkes abgelagert, dass man das ursprüngliche Muster der Fliesen nur noch erahnen konnte. Nach dem Hochwasser standen die Räder des Werkes längere Zeit still, bis alle Aufräumarbeiten und die notwendigen Reparaturen erledigt waren.

Der Hang an der Straße nach Oberpframmern war vom Regen stark unterspült, die Fahrbahn hatte sich gesenkt und musste bis zur Ausbesserung gesperrt werden.

Bei der Wiederinbetriebnahme zitterten alle Genossenschaftler innerlich mit – aber das alte Werk nahm ohne Probleme wieder seinen Dienst auf. Recht viel länger als ein paar Tage dürften die Räder der Stegmühle allerdings nicht still stehen, ohne dauerhaften Schaden zu erleiden oder sogar völlig ihren Geist aufzugeben.

Die Ausbesserungsarbeiten gingen zügig voran und schon wenige Wochen nach dem Hochwasser war die Straße nach Oberpframmern wieder frei.

Der Glonner Soldaten- und Kriegerverein hat den ehemaligen Stadl der Stegmühle vor einigen Jahren umgebaut und renoviert. Die Veteranen haben sich hier ihr Vereinsheim eingerichtet und füllen das alte Anwesen regelmäßig mit Leben. Als gut überschaubares Versteck für den Maibaum hat sich das Anwesen Stegmühle seit Jahren bewährt.

Die Stegmühle, ihre Wasser- und Stroversorgung ist ein Stück lebendige Geschichte in Glonn und soll so lange wie möglich erhalten bleiben. Die Schließung dieser kleinen, dezentralen Wasserversorgung ist ja nun nicht mehr rückgängig zu machen und wahrscheinlich passt so eine historische Anlage ja auch gar nicht mehr in eine Zeit der Globalisierung und Zentralisierung. Die Qualität des von der Stegmühle geförderten Wassers ist nachgewiesenermaßen noch immer einwandfrei – mittlerweile haben aber nur noch die Enten auf dem Zinneberger Weiher etwas davon, denn dorthin wird das Wasser noch immer hinaufgepumpt, so wie es ganz zu Beginn der Fall war. Mit großer Besorgnis nimmt Josef Rieder noch immer alle Veränderungen in Wasserstand, Qualität und Umfeld zur Kenntnis. Meistens werden aber solche Erkenntnisse nicht gerne gehört. Die Warnungen, die der Stegmühl-Vorstand schon vor einigen Jahren den Stadtwerken München ins Stammbuch geschrieben hat, wurden gezielt ignoriert: Der alte .Wasserfuchs. Rieder kann nämlich mittlerweile ziemlich genau ablesen, dass der Wasserpegel kontinuierlich sinkt. Rieder führt diese Entwicklung auf die Entnahme der städtischen Versorger im Trinkwassereinzugsgebiet Hofoldinger Forst zurück. „Aber das interessiert ja keinen“, musste er zuletzt achselzuckend feststellen. Und so werkelt der Stegmühl-Vorstand, gelegentlich unterstützt von seinen Genossenschaftskollegen, einsam vor sich hin in dem historischen Werk, das ohne ihn wohl schon längst nicht mehr so zuverlässig seinen Dienst tun würde.

Jubiläumsveranstaltung anlässlich 100 Jahre Elektrizität in der Stegmühle

am Sonntag, 2. Juli 2006

Gottesdienst in der Pfarrkirche 10 Uhr

Tag der offenen Tür

in der Stegmühle mit Kaffee und Kuchen ab 15 Uhr

Ausstellung geöffnet (für Liebhaber: Stromabnehmer, Geräte, Generatoren, Steckdosen etc. aus alten Zeiten…)

Quellen

Quellen

Johann Baptist Niedermair, 1939: “Glonn und Umgebung“

Vereinschronik „75 Jahre Wasserversorgung Stegmühle e.V.“, 1995

Offenbach.de, 2005: .Offenbach und sein Büsing-Palais. Wolfram Fischer (Hrsg.): „Die Geschichte der Stromversorgung“, 1992

Hans Huber, „Die Geschichte von Schloss Zinneberg“, Schloss-Zinneberg.de

Recherchen, Text, Fotos, Layout, Herstellung und Konzeption:

Konstanze Kilger

Am Ried 18

85658 Egmating

kkMedia @ gmx.com

Fotos: Konstanze Kilger, Gemeinde Glonn

Glonn, im Mai 2006