Wolfgang Koller: Zwölfhundert Jahre Glonn

Geschichte und Geschichten

Bilder und Bildauswahl von Läszlö Schwarzenberger

Als Festschrift zum Jubiläum 1974 herausgegeben von der Marktgemeinde Glonn

Alle Rechte bei den Verfassern Wolfgang Koller und Lászlò Schwarzenberger, Glonn Grafische Umschlaggestaltung Magda Gürteier, München-Glonn Gesamtherstellung Allgäuer-Druck, 8261 Marktl/tnn, Telefon 08678/394

Das Jahr 774

Es war ein Jahr wie jedes andere Jahr: ein kleiner Tropfen Zeit im unendlichen Rauschen der Ewigkeit, eine Stunde zwischen dem unbegrenzten Gestern und einem nicht abzuschätzenden Morgen, ein irdischer Tag unter Sonne und Wolken und eine Nacht „unter der unermeßlichen Kälte des blinkenden Sternenhimmels“, ein Vorbeiflug auf der langen Strecke zwischen dem Weltenanfang, dem unerforschten, und dem Weltuntergang, dem unbekannten. Was sollte uns da jenes ferne Jahr noch bewegen, uns. die wir 1200 Jahre darnach in Freud und Leid, sorgend und besorgt, uns wehrend und manchmal nicht bewährend die Kreise unseres Daseins zu vollenden haben?

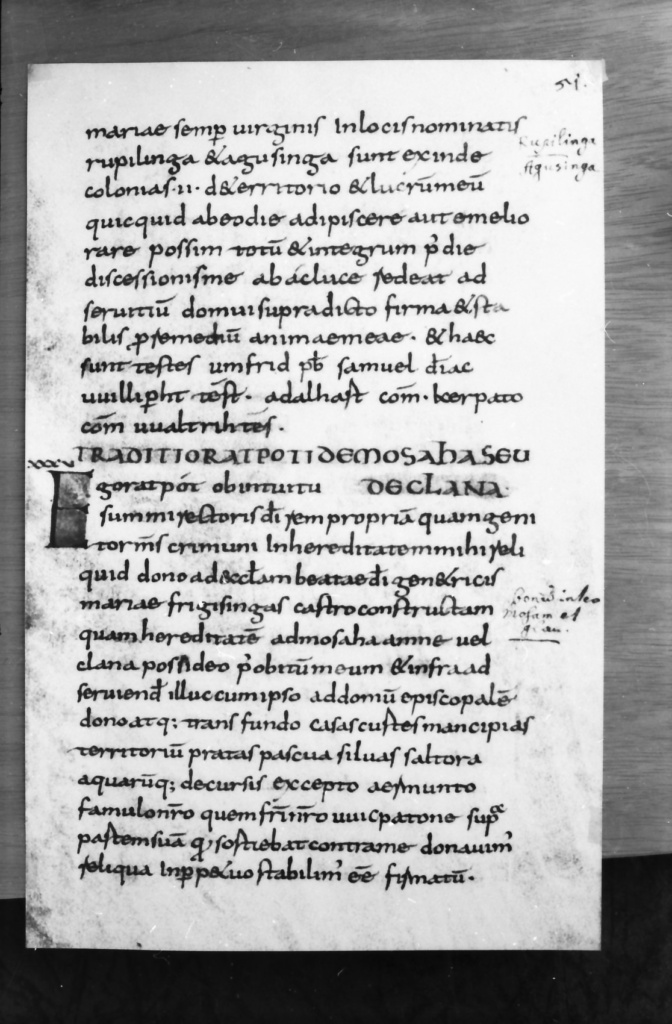

Aber 774 hatte ein Mann gelebt, der hatte einen Baum gepflanzt, der bis heute nicht zerbrochen ist, den Baum der Glonner Geschichte. Es war Ratpot, der Sohn des Criminus; er schenkte am 21. März jenes frühen Jahres seinen Besitz an den Flüßchen „Mosaha amne“ und „Clana” der Marienkirche auf dem heiligen Berg in Freising; er beurkundete, daß er es „auf Eingebung des höchsten göttlichen Lenkers“ tue. So ist denn in den Grundstein der Geschichte Glonns der Name des dreifältigen Gottes eingeschrieben.

Wenn auch noch andere fließende Gewässer in Oberbayern den gleichen Namen „Glonn“ tragen, so ist doch nicht daran zu zweifeln, daß Ratpot lebte, wo wir leben, kennzeichnet er doch seinen wohl weitausgedehnten Herrenbesitz mit „Ländereien, Weiden, schluchtreichen Wäldern und herabstürzenden Wassern“.

Und das alles trifft genau auf unsere Landschaft zu; da sind die Schluchten in Sonnenhausen und Haslach, die Wiesen auf den Hügeln, die Weiden in den drei Tälern und die herabstürzenden Wasser in der Naturgrotte von Ursprung. Und Stifterdemut und Besitzerstolz haben in der Urkunde von 774 den ersten Lobpreis auf die Schönheit unserer heimatlichen Landschaft gesungen.*)

Welch wundersame Wirkung einer guten Tat: Ratpots Name hat ein Jahrtausend überlebt. 774 lebte in der Burg des Baiernherzogs, mit dem Blick auf die Marien- und Bischofskirche, der kluge, tätige und schreibgewandte Bischof Arbeo. „Mit großer Freude“ hatte Papst Gregor III. nach dem Plane von Bonifatius Salzburg, Passau, Regensburg und Freising zu Bischofssitzen des Baierlands erwählt. Arbeo hatte Korbinians Leiche von Südtirol nach Freising überführen lassen. In Arbeos Lebensgeschichte des hl. Emmeram berauscht sich sein dichterisches Wort an der Schönheit des Landes zwischen Freising und den Bergen: „Es ist sehr gut und lieblich anzusehen, reich an Hainen, wohlversehen mit Wein. Es besitzt Eisen in Fülle und Gold, Silber und Purpur im Überfluß. Das Land ist von klaren Quellen und Bächen bewässert. Der Erdboden scheint von Vieh und Herden aller Art fast bedeckt zu sein. Seine Männer sind hochgewachsen und stark, auf Nächstenliebe und Sitte gegründet“. Vielleicht sind hier Ratpots Land und Person schon mitbeschrieben.

*) Berganger ist schon 764 nachweisbar. So hatten unsere Nachbarn im Osten recht, wenn sie beim heurigen Glonner Faschingszug anschrieben: „Berganger ist 10 Jahre älter wia Glo. / Feiern tean mia net. / Aber g’freun tuats uns do“.

S. 2

Die klaren Wasser der Glonn, wohl ein wenig mächtiger als heute, sind auch damals schon, entgegen der sonstigen Richtung der großen Flüsse des Hochlandes, nach Süden gelaufen, der Mangfall zu. Wo heute Rosenheim landhaft — großstädtisch sich gibt, stand damals vielleicht eine Torfstecherhütte. Wasserburg gab es, das innumschlungene, und Regensburg zeigte mit mächtigen Quadern und Türmen noch das Bild der Römerstadt, den Lagerplatz der 3. italischen Legion. „Munichen“ aber war noch lange nicht zu finden, und wenn München 1958 mit stolzer Gebärde seine „lumpigen“ 800 Jahre feierte; wir tun so etwas bescheidener, aber auch „mit Herz“, und wir legen dank Ratpot 400 Jahre dazu. Und wenn zu mittelalterlicher Zeit der Herzog von München dem Freisinger Bischof die Salzbrücke wegbrannte, wir Glonner schätzten lieber das Richtfeuer des Freisinger Bergs, das über tausend Jahre der geistigen, der geistlichen und der künstlerischen Kultur unseres Landes leuchtete.

Unter dem Agilolfinger Tassilo (leider steckte ihn König Karl 788 wegen angeblichen Hochverrats in lebenslängliche Klosterhaft) gab es glückliche baierische Jahre; die- Klöster blühten auf und mit ihnen die Wirtschaft. Kirchen und Kapellen mehrten sich, fast alle aus Holz gebaut; erst 200 Jahre später wird der Holzbau vom Bau mit Steinen verdrängt.

Im Jahre 774 geschehen in der Welt noch zwei hier erwähnenswerte Dinge: König Karl zerschlägt das Langobardenreich. Aus dem Lan- gobardischen haben sich in unserer Mundart noch manche Worte erhalten, so das Wort dengg = links (So machte eine Wirtin eine gar einsichtige Bemerkung, als sie bei einem Leichenmahl das allgemeine Lob über den Verstorbenen hörte: „Ja, auf der oan Seitn war er ganz recht, und auf der andern sand mia a dengg!“).

Leichter im Gedächtnis hält sich das zweite Geschehnis: Sechs Monate und drei Tage nach Ratpots Besitzübergabe, am 29. September 774, wird in Salzburg der Dom eingeweiht. Denk daran, mein Landsmann, wenn Du in die Mozartstadt kommst, sag dem Dom, dem Nachbarn aus der frühen Zeit, ein freundschaftliches Grüß Gott und dem Herrgott sag ein Stoßgebet um Frieden für das schöne Land diesseits und jenseits der Salzach und für Glonn, das so alt ist wie Salzburgs Dom!

S. 3

Die Heimat ist älter — Ihre Vorgeschichte

Nun dürfen wir nicht denken, Ratpot und seine Frau, so er eine hatte, wären der Adam und die Eva vom Glonner Paradies gewesen. Aus vorgeschichtlicher Zeit haben uns ja die ersten Menschen unserer Heimat Zeugnisse ihres Lebens, ihres Mühens und ihres Hausens hinterlassen. Und wiederum vor diesen Menschen hat der Schöpferwille mit den Kräften der Urnatur unserem Lande die schönen großen Konturen eingezeichnet.

In drei gewaltigen Zeiten des Untergangs schuf Gott das liebliche Grundbild unserer Heimat. Während einer ungeheuren Einfrierung der Erde schob sich dreimal das Eis der Alpen in mächtigen Decken aus dem engen Tor des heutigen Inntals. Als dazwischen die warmen Winde einbrachen und der Föhn die Orgel blies, den tausendjährigen Winter zu unterbrechen, da trugen urige Ströme den Schutt der Zerstörung ins Land. Mit Schlamm und Lehm vermengt, bildete sich der Nagelfluh, wie er heute in der Schlucht von Altenburg malerisch zu Tage tritt und Gebirgsromantik ins Hügelland zaubert.

Aber wieder kam der riesige Gletscher und seine Brüder ins Feld und wieder erfror die Erde, und wo die Gletscher endeten, legten sie, ein wenig müde von der weiten Fahrt, ihr Schuttgepäck in niedrigen gleichförmigen Wällen ab. Und diese geben den Fluren von Zorneding und Purfing, von Anzing und Schwaben den auch für uns Glonn-verwöhnte noch gefälligen Terrassenreiz. In der dritten und (vorerst!) letzten Eiszeit zog sich die Vergletscherung nicht mehr so weit hinaus. Aber dort wo sie Schluß machte, schuf sie das fantasievollste aller Hügelgelände, ein Bild voller Launen und Scherze, voller Einfall, voller Anmut und Schönheit. Fächerförmig hatte sich der Eiskuchen des Inns noch einmal hinausgeschoben; er schuf die Höhenzüge von Hel- fendorf, Egmating und Oberpframmern, leckte mit einer Zunge bis Buch vor und hinterließ uns, wo später die Abflüsse fehlten, die reizendsten Seen. Das war etwa im zehnten Jahrtausend vor Christus. Und wieder kam der große „Sunnwind“. Das Eis schmolz. Die Moränenhügel überzogen sich mit dem ersten schüchternen Grün der Wiesen. Aus ihren Adern quoll der Bach hervor.

Wie der Boden rasch sich senkt und hebt, da schmiegt er sich anmutig ins Tal, da klimmt er steil empor, da kuppt er sich rund zum Gugelhopf, dort kegelt er sich, hier reißt er schluchtenschmal eine Rinne ein und in einer Wiesenidylle hinterläßt er uns ein Eiszeittröglein voll klaren Wassers mit allzeit grünem Kraut am Grund und voller Sumpfdotterblumengold an seinen Rändern im Frühjahr. Welch jugendliches Gesicht hat doch unsere Landschaft! Und mit Dörfern und Höfen und Kirchen hat doch längst die erhaltene Naturlandschaft sich innig dem Menschenwerke hingegeben und ist Kulturlandschaft geworden.

Aus der Altsteinzeit finden sich bei uns keine Funde, wohl aber in den Anraingebieten auf der Münchner Ebene. In der Jungsteinzeit kamen die Siedler von den waldfreien Lößböden

S. 4

an der Donau und vom tertiären Hügelland bei Landshut, Moosburg und Freising in unser Moränengebiet. Der Mensch wurde seßhaft und blieb länger an einem Ort. Die Funde aus der jüngeren Steinzeit, etwa 4000 bis 2000 v. Chr., stammen hauptsächlich vom äußeren Rande der Gletschermoränen in der Linie Holzkirchen- Glonn – Ostermünchen – Wasserburg. Scherben, Tierknochen und Kohlenreste fanden sich in einem später aufgelassenen Glonner Tuffsteinbruch. 1933 entdeckten wir in der nächsten Nähe des Bahnhofs, hinterm Seiler Eichmeier, eine Wohngrube, von Lehm umschlossene knöcherne Reste von Mahlzeiten, ein Steinbeil und ein Feuersteinmesser. Feuerstein bricht ähnlich wie dickes Flaschenglas und gibt messerscharfe Ränder. Tuffsteine waren in der Grube zusammengetragen worden; sie dienten entweder als Kochplätze oder als erhöhte Lagerstätten. Keramikscherben zeigten einfache Schmuckformen, vielfach das Fischgrätenmuster. Aus der nachfolgenden Broncezeit wurde ein hübscher Krug im benachbarten Aying und verschiedene Gegenstände bei Piusheim gefunden.

S. 5

Kelten und Römer färben uns ein – Bajuwaren sind wir

Das erste Volk in der Vorzeit unserer Heimat, das uns mit Namen bekanntgeworden ist, ist das Volk der Kelten. Diese kamen von der oberen Mosel, dem oberen Rhein und der oberen Donau. Ein unruhiges Wandervolk. Teile von ihm drangen bis nach Britanien und Spanien, bis Italien und Griechenland, bis Kleinasien und an das Schwarze Meer. Nur ihre Sprache läßt sie als Einheit erscheinen. Und aus ihrer Sprache ist unserm Fluß und mit ihm Tal und Ort der Name zugewachsen: Clana, die Klare. Nach dem Jahre 1000 gibt es einen Ortsadel de Clana. Im 14 Jh. findet sich „die kirch St. Johann zu Glan“ und Glan heißt heute noch der muntere Bach, der weit von uns als Nebenflüßchen in die Salzach springt. Im 16. Jh. färbte sich der Name in Glon um und seit dem Dreißigjährigen Krieg schreibt man die zwei nn. In der Mundart heißt es „Gloo“, etwas hart und selbstbewußt und fast wie „Klo“. Und der Hauser von Haus hat es sich nicht entgehen lassen, in seiner „Glonner Schöpfung“, die noch nie gedruckt und in Glonn nur einmal in der Lena-Christ-Stube vorgetragen worden ist, uns ein bißl „zu stroafa” wie er sagt. Freilich, schön klingt auch das hochdeutsche „Glonn“; das klingt tief und summt aus wie die Zwölfuhrglocke, die hier zu Ehren kommen darf, weil sie für uns Ministranten einst „die große Glocke“ war und schon Kraft dazugehörte, sie zu läuten; es ist die Friedensglocke von 1653.

Daß der Namen Glonn seit der Keltenzeit geblieben ist, daß ihn auch die später einwandernden Bajuwaren übernommen haben, ist nach Prof. Torbrügge ein Beweis, daß der Ort nie länger verödet und die Siedlungskette nie länger unterbrochen war. Die Kelten waren übrigens ausgezeichnete „Hand“-werker: Zimmerleute, Gerber, Schuster, Wagner und Schmiede; zur Erleichterung des Handels verwendeten sie schon Münzen.

Aus der Zeit der Römerherrschaft, von 15 v. Chr. bis gegen 500 n. Chr. wissen wir von den großartigen Straßen, welche Augsburg (nach Tacitus die glanzvollste Koloniestadt südlich der Donau und der Sitz des Statthalters) mit den sonstigen Zentren und schließlich mit Rom verbanden. An der Straße von Salzburg über Seebruck nach Augsburg wurde nicht allzuweit von uns bei Helfendorf der berühmte 60. Meilenstein gefunden. Er trägt den Namen des Kaisers Septimius Severus (192 bis 211). Dieser Herrscher stammte aus Afrika. Hannibal war sein Vorbild. Von den Donauländern führte er seine Heere gegen Rom. Der Untergang der antiken Kultur begann. Seine verderbten Söhne dem vergifteten Leben Roms zu entreißen, zog er im Alter gegen Britanien zu Feld. Er war schon gichtbrüchig und ließ sich in einer Sänfte tragen. Auf dem Feldzug starb er.

Römermünzen, in Glonn gefunden, gehen auf die Kaiser Claudius und Nero zurück. Claudius war schwachen Geistes, aber ein durchtriebener Tyrann. 35 Senatoren und 221 römische Richter ließ er hinrichten. Er selber starb am Genuß eines vergifteten Pilzes. Sein Nachfolger und Stiefsohn Nero hielt ihm die Leichenrede. Dessen Schreckensherrschaft ist bekannt. Er endete durch Selbstmord. „Die Glonner“ hatten

S. 6

nur mit seinem Gold zu tun! Die Legionäre, Beamten und Händler aus Rom wollten in der rauhen Provinz nördlich der Alpen auf die zivilisatorischen und kulturellen Errungenschaften ihrer klassischen südlichen Heimat nicht verzichten. So entstand wegen des zunehmenden Bedarfes eine große Töpferei für Terra sigilatta beim heutigen Westerndorf nördlich von Rosenheim. Zwischen Kleinhelfendorf und Schöngeising finden sich noch heute die besterhaltenen Stücke von allen Römerstraßen in ganz Deutschland.

Der romanischen Einmischung schreibt man teilweise die Neigung und Begabung des Altbaiern für das Musische und für die Musik zu. Die Musik aber ist „das königliche Geschenk“ der Altbaiern an die Welt. Haydn, Mozart und Schubert waren mit Überzeugung altbaierische Menschen. „Redn ma soizburge- risch”, sagte Mozart, „dös is g’schickt”. Haydn war übrigens der Sohn eines Hufschmieds und einer Köchin, wie das (was den Vater betrifft, wenigstens standesamtlich) auch bei Lena Christ der Fall ist.

S. 7

Spätestens im 5. Jh. kamen die Bajuwaren oder Baiwaren von Böhmen her ins Land*). Es waren meist getaufte Christen, hingen aber noch der Ehre des Arius an, der die Gottheit Jesu verneinte. Das heute noch im großen Credo gebetete „Gott von Gott, Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott . . .“ geht bis an das Konzil von Nicäa zurück, das die Lehre des Arius verwarf. Mit den Bajuwaren taucht das baierische Volk in der Geschichte auf. Die Bajuwaren waren nach Benno Hubensteiner „ein Bauernvolk, gutmütig und jähzornig, sinnenfroh und aufwenderisch, eigensinnig und beharrend wie noch heute“. Der baierische Stamm vereinigte dabei in sich Bevölkerungsgruppen unterschiedlichster Herkunft; manche Gruppen scheinen schon vorher in unserem Raum eingesessen gewesen zu sein.

*) Die „ing“-Orte wie Grafing, Alxing, Zorneding, Egmating sind bajuwarische Neusiedlungen.

S. 8

Geschichte bis zum Schluß der Geschichte —

Die Anfänge des Christentums

Bald nach 700 hat der baierische Herzog Theodo den katholischen Glauben angenommen. Aber Christen gab es in Baiern auch schon im 7. Jahrhundert. So haben sich im Jahre 651 200 Männer dem Zuge angeschlossen, der die Leiche des gemarterten Bischofs Emmeram von Helfendorf nach Aschheim brachte. Von Münster darf man annehmen, daß es eine altchristliche Zelle unserer Heimat war. Ein Urkloster dürfte es nicht gewesen sein, wohl aber zu einem Kloster gehörig. Der Flurname Heimeranholz, südwestlich von Münster, verweist vielleicht auf St. Emmeram in Regensburg. Daß die Kirche Johannes dem Täufer geweiht ist, besagt, daß Münster wohl eine Taufkirche war. Die Nähe des Marterortes Helfendorf hat ihm seine Bedeutung gegeben. Da damals das Taufen noch durch Untertauchen im Wasser vollzogen wurde, und da den Glonnfluß sicher eine Verkehrslinie, vielleicht eine Furt, durchquerte, dürfte Glonn, dessen Kirche ebenfalls dem Täufer geweiht ist, Münster den Rang als Taufkirche abgelaufen haben.

Die Kelten hatten auf den britischen Inseln mit großer Leidenschaft das Christentum angenommen und mit dem ihnen eingeborenen Wandertrieb durchzogen sie als Missionare das Frankenreich und kamen später bis ins baierische Land. „Mit langem Haar, mit gefärbten Augenlidern und dem ledernen Quersack auf dem Rücken“ ähnelten sie ganz und gar nicht den sanften und liturgisch-festlich gewandeten Gestalten der malenden Nazarener und nicht denen auf den Bildern der Bibel in unserer Kindheit, wohl etwas mehr schon den wandernden „Blumenkindern“ der 2. Hälfte unseres späten Jahrhunderts. Auch Korbinian, der Hofbischof beim Herzog in Freising, hatte, wiewohl er an der französischen Seine aufgewachsen war, keltisches Blut in sich.

Als Ratpot seine fromme Stiftung tat, war unser Land schon ein christliches geworden, wenngleich manch heidnischer Brauch und Zauber daneben weiterlebte. 771 fand unter Herzog Tassilo II. zu Neuching, zwischen Schwaben und Erding gelegen, eine Synode statt, und im Jahre Ratpots erging an die geistlichen Würdenträger des Landes der Auftrag, dafür zu sorgen, „daß die Priester nicht unwissende Leute seien, sondern die heiligen Schriften zu lesen und zu erfassen vermögen; ein jeder Bischof soll daher an seinem Sitze eine Schule errichten und einen weisen Lehrer bestellen, der nach der Überlieferung der Römer zu unterrichten und Schule zu halten verstehe.“ 804 erließ Karl d. Gr. ein Gesetz, daß Männer und Frauen das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser und die Taufformel zu lernen hätten. „Und der sie nicht festhält, soll Schläge bekommen, oder es sollen ihm die Getränke entzogen werden, außer Wasser“. Da das Lateinische zu lernen schwer fiel, wurde 813 hinzugefügt: „Wer es nicht anders lernen kann, möge es in seiner Sprache lernen.“

Wann in Glonn die erste Kirche stand, läßt sich nicht nachweisen. Die Gräberfunde auf dem Bäckerberg (an der Ebersberger Straße) zwischen 1858 und 1937 brachten keine christlichen Zeichen zutage; sie dürften also aus

S. 9

vorchristlichen Zeiten stammen. In Berganger aber schenkten fromme Leute 776 — 78 ihr „Gotteshaus“ dem Bischof von Freising. Doch 821 gibt es in Glonn einen Priester Ratpoto, der seine Wiesen, Wälder und Gewässer der Marienkirche in Freising vermacht. Nach dem Jahre Tausend fallen Bindungen und Stiftungen an das Kloster Tegernsee auf. 826 gibt es in Georgenberg ein Oratorium (das ist ein eingesegneter, aber nicht geweihter Betsaal) und einen Priester Hadhmunt.

Bei dem großen Brand in der Schwedenzeit sind wohl alle damals vorhandenen Aufzeichnungen aus der Glonner Pfarrgeschichte verloren gegangen. So konnte der bienenfleißig sammelnde Pfarrer Niedermair für die Zeit bis zum Jahre 1600 nur 11 Priester in seine Glonner Chronik eintragen, darunter jeweils überhaupt keinen aus dem 10., 11., 12. und 14. Jh. Während in den ersten 8 Jahrhunderten nach der ersten urkundlichen Erwähnung Glonns also nur 11 Priester namentlich nachgewiesen sind, folgen in den 4 Jahrhunderten seit 1600 nicht weniger als 31 Pfarrherrn. Mag in der Geschichte des frühen und auch noch des mittelalterlichen Christentums rund um Glonn vieles im Dunkeln bleiben, der wahre Ursprung liegt fest und Theodor Haecker, der Philosoph, umschrieb ihn 1935, in einer Zeit, da wir Menschen mehr Sinn für das Geschichtsmächtige hatten, mit den Worten: „Die Menschwerdung Gottes ist in sich Geschichte und bleibt Geschichte bis zum Schluß der Geschichte“. Daß sich ein Mönch, der im 6. Jh. den Auftrag bekommen hatte, die Zeitrechnung rückwirkend festzulegen, verrechnet hat (er vergaß das Jahr Null zwischen dem Jahre 1 v. Chr. und 1 n. Chr. einzuschreiben und er übersah jene vier Jahre, da Kaiser August unter seinem eigentlichen Namen Octavian regiert hatte) und Christus um einige wenige Jahre vor unserer Zeitrechnung geboren sein dürfte, ändert daran nichts.

Grabstein der Brüder Schmalzmair

Grabstein der Brüder Schmalzmair

S. 10

Hirten und Herren — Auf den Stufen der Pfarrgeschichte

Steigen wir nun auf den Stufen der Glonner Pfarrgeschichte, an Hand der „Herren“ und „Hirten“, durch die Stockwerke der letzten Jahrhunderte bis zur Gegenwart herauf! Wir können nur da und dort verweilen. Da grüßt uns an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit der Dekan Mathäus Renzlhauser; er war wenigstens 27, wahrscheinlich viel mehr Jahre Pfarrer und zeitweise auch Dekan. Als er 1513 stirbt, endet praktisch schon die vorreforma- torische Zeit. — Hinter Pfarrer Korbinian Geisen- hofer lärmen die Trommeln, lodern die Flammen. „Der Schwed ist kumma,/hot ois mit- gnumma, / hot d‘ Fensta eingschlogn; / hot ’s Blei davotrogn, / hot Kugln drauß gossn / und ois verischossn . . .“. Diesen Vers kannten die Kinder noch vor 50 Jahren als Abzählspruch. Der Pfarrer Geisenhofer mußte die Toten der Glonner Bauernschlacht begraben. Er hielts nicht lange aus. 2 Jahre später, 1634, brach ihm das Herz. Nur 4 Jahre war er Pfarrer in Glonn gewesen. — Seine zwei Nachfolger, die Brüder Schmalzmair, Bauerssöhne von Gelting, hatten die Natur, den restlichen Dreißigjährigen Krieg in Glonn durchzuhalten, wiewohl der Schwede und andere Kriegsvölker wieder ins Land kamen. Johann, 1634 bis 1644, hat viele Reliquien nach Glonn gebracht und die Bruderschaft erneuert; seinen Bruder Melchior ließ er 1642 die Primiz in Glonn feiern und behielt ihn als Kooperator. Der „Kröllhans“ von Gelting muß beliebt gewesen sein (in Notzeiten schätzt man immer den „Hirten“ mehr als den Herrn“!); denn er wurde „mit vil Zächern“ beim Frauenaltar begraben. Melchior führte noch 20 Jahre die Glonner Pfarrei. Er schrieb ein vorzügliches Latein. Er ließ in München um 700 Gulden die 12 Zentner schwere Friedensglocke gießen. Er hatte ein ansehnliches Kapital dem Grafen Fugger auf Zinneberg ausgeliehen und stiftete es für wohltätige Zwecke. Bis zur Säkularisation kamen Kirche, Kinder und Studenten in den Genuß der Zinsen. Über seine sehr genauen Aufzeichnungen aus dem Dreißigjährigen Krieg hören wir später.

Franz Kaltner lebte zu Mozarts Zeiten 8 Jahre als Pfarrer in Glonn und war ein von Krankheit gequälter Mann und ein begabter Musikus. Er war des Fürstbischofs von Freising anerkannter Domkapellmeister. Geistliche Musik von ihm ist in den alten Beständen des Klosters Attel wieder aufgefunden worden. Kompositionen aus seiner Feder werden wieder aufgeführt und auch bald auf einer Schallplatte zu hören sein. Wasserburg war seine Heimat. — Zu Beginn des 19. Jahrhunderts begegnet uns ein fleißiger Chronist, der Pfarrer Benno Amann. Er berichtete aus der Zeit der napole- onischen Kriege. — Ein Pfarrherr voller baju- warischer Tatkraft war Franz S. Vordermayer. Er baute 1842 den heutigen Pfarrhof und den schönen Pfarrerstadel, ein Beispiel alter Zimmermannskunst; er wurde Distriktsschulinspektor, war also geistlicher Schulrat, er gründete Jugendvereine und kümmerte sich um eine Mädchenschule. Fast schade, daß er nur 11 Jahre hier blieb; er starb 1870 in Geisenhausen.

S. 11

Geistl. Rat Otto Boxhorn – 70 Jahre Priester

Geistl. Rat Otto Boxhorn – 70 Jahre Priester

Geistl. Rat Josef Späth führt uns ins 20. Jahrhundert herauf. Er kam schon 1870 nach Glonn, starb aber erst 1910. Als ehemaliger Görresschüler hatte er auch etwas aus dem Kulturkampf gelernt. Er verwirklichte mit Glonner Bürgern den Bau einer von Klosterfrauen zu führenden Mädchenschule; aber den kommenden Zeiten nicht trauend, ließ er in die Stiftungsurkunde eine Klausel gegen den ev. Abbau der klösterlichen Lehrerinnen einbauen, und so hat er 1937 den voreiligen Gauleiter Wagner gezwungen, das stattliche Haus — es war vor 1914 das schönste und gepflegteste Schulhaus im ganzen Bezirksamt Ebersberg – dem Domkapitel in München zu schenken. Freilich ging es damit der Gemeinde verloren, und das hatte Pfarrer Späth ganz gewiß nicht gewollt.

Ihm folgte, väterlich-mild, von 1910 bis 1934 Pfarrer Schrall. Aber als das „Tausendjährige Reich“ kam, brauchte man einen Kämpfer, der sich nichts ins Bockshorn jagen ließ, und das war der des Wortes so mächtige streitbare Humanist Geistl. Rat Otto Boxhorn. 97 Jahre lebte er, 74 Jahre war er Priester, davon fast volle 40 Jahre in Glonn. Am 27. Januar 1974 starb er, immer noch beweint und viel geliebt. Priester und Prediger war er und sonst nichts, Mahner und Versöhner, Teilhaber unserer Freuden, Tröster in Leiden, ein Mensch wie Du und ich und ein Friedensstifter und sonst nichts. Und das Bonmot, das bei einer Festrede einmal fiel und seitdem nicht mehr unterging, wird man noch lange in Glonn hören: „Was Pacelli für Rom, was Adenauer für Bonn, das ist Boxhorn für Glonn.“

Den Pfarrern von 1951 — 1955 und dann wieder bis 1971, Alois Raab und Josef Loithaler, werden wir noch bei der so verdienstvollen letzten Kirchenrestaurierung begegnen*). Das Jubeljahr 1974 aber segnet uns unser neuer Pfarrer und Dekan Josef Schneider ein. Mögen ihm seine junge Manneskraft und seine Freude am Werk lange treubleiben! Ein Jahrtausend geht zu Ende!

*) Pfarrer Loithaler hat sich mit Erfolg auch für die Restaurierung der Filialkirchen eingesetzt.

S. 12

Langer Lohn — Die Geschichte des Kirchenbaus

Früher war man der Auffassung, daß 1632, als der Ort „bis auf ein badstuben“ niederbrannte, auch die alte gotische Kirche untergegangen sei. In den Handakten und Archiven findet sich- aber kein Hinweis auf einen Neubau der Kirche nach 1632, und schon 1642 wurde in Glonn die Firmung gespendet. Die heutige Sakristei ist noch ein Stück der alten gotischen Kirche. Es war ihr Altarraum. Die Anlage hat die Form eines Achtecks; in der oberen Sakristei ist das alte Gewölbe erhalten; die Rippen sind einmal abgeschlagen worden. Der 1973 zu früh verstorbene und Glonn besonders zugeneigte Heimatpfleger Dr. Heinrich Kastener fand 1966 1,20 m unter dem Sakristeiboden Spuren eines alten Estrichs und romanische Bauelemente, er nimmt deshalb an, daß die Kirche mindestens seit romanischer Zeit inmitten des Ortes stand.

Nach 1760 befand sich die Kirche in einem so ruinösen Zustand, „daß der Gottesdienst nur mit der größten Gefahr gefeiert werden kann“ (Bittschrift an den Kurfürsten!). Ein Neubau war nicht mehr aufschiebbar. Der Graf Fugger gab 200 Gulden, die Gemeinde sammelte 600, „wozu die Dienstboten viel beigetragen haben“; eine schöne Kirche ist gerade für arme Menschen ein Anlaß zu Freude und Stolz, eine festliche Stube und ein Vorsaal zum Himmel. Die Kirche zu Wolfratshausen mußte der Pfarrei Glonn Geld leihen. Als Sicherung galt ein großer Glonner Tuffsteinbruch. So führten denn die Loisachmärktler aus dem Glonner Bruch Tuffquader für ihren eigenen Kirchenbau fort, obwohl man die Steine recht notwendig in Glonn selbst gebraucht hätte.

1767 wurde das alte Langhaus abgebrochen. Bei der Grundaushebung stieß man auf eine mächtige Tuffbank; hocherfreut brach man zehn Klafter Stein heraus, kam aber dann auf weiches Erdreich und mußte nun sehr viel tiefer fundamentieren. Kein Wunder, daß erst 1823 die Kirche geweiht werden konnte und daß vorher die verantwortlichen Bauleute schier wie früher die Dienstboten an Lichtmeß wechselten. Da gab es einen Maurermeister Haller von „Nurdhoffen”; einen Zimmermeister Wäsler (das Geschlecht der Wäsler ist heute in Glonn und dem Umland weit verzweigt), er fertigte den Dachstuhl des Langhauses; die 727 genehmigten Gulden reichten nicht mehr für den Chor und die Turmkuppel. Da lieferte der „Haidten“ von Schwaben einen Voranschlag. Der Bau blieb stecken. Der Hofmaurermeister Leonhard M. Gießl findet bei einer Besichtigung das Gewölbe noch nicht angefangen, den Turm erst bis zur Höhe des Langhauses aufgeführt. Das Gerüst fing zu faulen an, im Winter standen die Besucher der Messe oft bis über den Fuß in Schnee und Wasser. Der Gießl freilich wäre für Glonn schon recht gewesen; als Wiener kam er aus der Schule des großen deutschen Barockbaumeisters Lukas von Hildebrandt; er baute in Starnberg eine der schönsten Landkirchen des späten Rokokos und bei Dietramszell mitten in die Wiesen- und Wälderlandschaft eine der entzückendsten kleinen oberbayerischen Wallfahrtskirchen, St. Leonhard. Hätte Gießl den Bau in Glonn vollendet, wäre unser Turm von ihm wohl ähnlich

S. 13

Bild S. 14 Ein Bild von Magnus Meßner

Bild S. 14 Ein Bild von Magnus Meßner

wie sein Turm in Sandizell in gemessenem Schwung reizend bekuppelt worden. Und der dichtende Hellmut von Cube – er lebte nach dem letzten Krieg oben in Balkham – hätte seinen liebenswerten Essay über Glonn im Jahre 1949 nicht mit einem Schuß ins Schwarze enden lassen können: „Nur eins ist ein Kreuz und ein Jammer, eine Schmach und eine Schande: das spitze Kirchturmdach, dem schönen Bau unselig aufgepfropft. Da hinauf gehört wieder eine Zwiebel, punktum.“ Aber nicht einmal der baufreudige Willensstärke.

S. 14

Pfarrer Loithaler hat es gewagt, wieder eine Kuppel zu bauen. Freilich jener Kuppel, die man 1870 verdrängte, ist auch nicht nachzuweinen; sie war nicht mehr als ein Notdacherl, „zusam- mengedätscht“ wie ein selbstgestricktes Dirndl- winterhauberl, bei welchem zu früh die Wolle ausgegangen war. Aber 1908 haben sich unsere Baierer Nachbarn beim Bau ihrer schönen neubarocken Kirche — der Glonner Pfarrer Späth, das sei hier nachgetragen, war Pate gestanden — schon eine andere Kuppel geleistet. Mir träumte neulich: Wenn Friede bliebe und gute Zeit, wärs an der Zeit, für unsere zwölfhundert Jahre auf dem gesegneten Boden der Heimat, ein Zeichen des Dankes zu setzen, es müßte dieses Zeichen nicht unbedingt eine Turmkuppel sein. Was bleibt denn schon von Jubeljahren?

Für den vielbeschäftigten Gießl war Glonn nicht lohnend, 1766 machte deshalb der Maurermeister Franz Ant. Kirchgrabner einen Plan zur Fertigstellung der Glonner Kirche. Auch er war wie Gießl ein Österreicher; er kam nach München und übernahm dort das Meisterrecht des großen altbaierischen Baumeisters Joh. Mich. Fischer. Er ehelichte dabei nicht die Witwe Fischers, wie es im Barock üblich und für die Entwicklung der Kunst recht gesund war, sondern deren Base, die wohl etwas jünger war. Norbert Lieb meint, daß auch die Gewölbegestaltung in Ebersberg ein Werk Kirchgrabners sein könnte. Unter Kirchgrabner schritt der Glonner Kirchenbau rasch voran. Das Langhaus bekam ein Latten-, der Altarraum ein Ziegelgewölbe, das Schiff ein flächenhaft verkümmertes Wandpfeilersystem. Glonn stellte Kirchgrabner ein sehr ehrendes Attest aus, er habe den Bau mit Sparsamkeit veranstaltet und alles auf einen vollkommenen Stand gebracht. Kirchgrabners Kirchen in Mattighofen bei Braunau (1774 — 79), in Eschenlohe im Wer- denfelser Land und in Egling bei Landsberg zeigen den Nachfolger Fischers als dessen guten Nachklang. Aber während Kirchgrabner in Eschenlohe und Egling noch namhafte barocke Freskanten zur Ausschmückung gewinnen konnte, ließ Glonn erst 1823 durch den Maler Joh. B. Beham aus Aibling Deckenbilder malen. Aber die große Zeit der Freskomalerei war längst vorbei und so ist es glaubhaft, daß Lehrer Dunkes recht hatte, als er um 1860 in seine Aufzeichnungen schrieb, daß die Bilder in sehr „mittelmäßiger Arbeit“ verfertigt wären; sie wurden 1894/95 ersetzt. Die große Zeit der glonngebürtigen Maler Beham lag eben im 18. Jahrhundert. Davon werden wir noch hören.

Im August 1823 wurde die Kirche vom Erzbischof Freiherr von Gebsattel geweiht. 1973 gedachte man in einem Kirchenkonzert feierlich und würdig des Tages, da vor 150 Jahren jahrzehntelange Kirchbausorge endlich ihren Lohn fand.

1969 aber schuf sich die evangelische Gemeinde nahe dem „Kugelfeld“ ihre moderne Rundkirche und die Katholiken stifteten eine wertvolle Altarbibel dazu. Eine neue Zeit!

S. 15

Joseph Götsch — Ein tragisches Leben und sein Werk für Glonn

„Die Kunst setzt Gottes Schöpfung fort“ (Leonardo da Vinci). Sie bindet uns an den Ursprung alles Schönen. In der Provinz ist es vor allem die Kunst der Kirchen. Kirchen heben das Land aus seiner Dumpfheit. Ihre Türme sind der Orte Wahrzeichen.

In Dehios „Handbuch der Kunstdenkmäler in Oberbayern“ wird die Kirche St. Johannes Bapt. zu Glonn mit ganzen vier Zeilen bedacht. Das Buch ist freilich schon 1952 erschienen. Erst zwei — drei Jahre vorher entdeckten meine Schulbuben auf dem Langhaus der Kirche große und kleine Holzplastiken aus dem 18. Jh. Staub und Fledermäusekot hatte sie begraben. Zwei kunst- und kircheninteressierte Glonnerinnen holten mit Wasser aus Feuerwehrschläuchen einen Petrus und einen Paulus aus ihren Schmutzpanzern. Die anmutige Krönungsmadonna stellten sie sogleich in den strahlenden Feldblumenjubel ihres Prozessionsaltars. Pfarrer Alois Raab erlaubte den ersten Wiedereinzug der aufgefundenen kostbaren Figuren ins Kirchenschiff. Der Maler Prof. Sepp Hilz erkannte sie als Werke des rühmlichen Rokokoschnitzers Joseph Götsch. Die Restauration von 1958, der Pfarrer Loithaler seinen Willen lieh, hat mit den Irrtümern der Restauratoren des 19. Jahrhunderts aufgeräumt. Die Gestalt des Hochaltars, die den Seitenaltären von Rott a. Inn nahegekommen sein dürfte, war nicht wieder aufzubringen. Der ursprüngliche Tabernakel ging verloren. Wohl oder übel mußte man sich auch für das Dreiviertelrelief der Taufe Jesu mit einem neuen, sachlich-nüchternen Gehäuse begnügen, welches aber die plastische Szene zu sehr von den zwei großen und großartigen Apostelgestalten trennt. Auch der landschaftliche Hintergrund ist nur zum Teil noch original.

S. 16

Im Auszug hat Götsch die Krönung Mariens dargestellt. Voller Liebreiz ist die Knieende. Unsere Vorfahren müssen gerne zu ihr aufgeblickt haben; denn viele weinten, als man sie in einer unkünstlerischen Zeit aus dem himmlischen Gewölk herniederholte und sie in die düster-dämmerige Austragsstube des Langhausspeichers verwies. Fachkundige schreiben der Madonna die Anmut der Wiener Schule um Raphael Donner zu, dessen Werk Götsch in seiner Jugend kennengelernt hatte. Um die Schönheit der beiden Apostelfiguren genau zu sehen, mußt Du Dich einmal vorne und an ihre Seite begeben. Wie schön sind etwa die fein- gliedrigen, in den Fingern sich spreizenden Hände; wie schmiegt sich der Kreuzesstamm Petri an die Bewegung des Körpers; Blick und Geste der zwei Heiligen wenden sich väterlich und zur Hilfe bereit den Gläubigen zu. Hier sind wir den meisterlichen Werken des J. Götsch in der Klosterkirche zu Rott sehr nahe. In Rott hat der sich in Aibling niedergelassene und aus dem ötztal stammende Tiroler Künstler neben dem größten Genie der deutschen Holzschnitzerei des 18. Jahrhunderts, neben Ignaz Günther, selbständig arbeiten und bewähren dürfen, und nicht, wie so oft falsch berichtet wird, als dessen bloßer Geselle. (Damit man unterscheide: Die gesundbackigen Engel auf dem Gebälk sind aus dem 17. Jahrhundert und also nicht von Götsch).

J. Götsch: Kruzifix mit Schmerzhafter Muttergottes.

J. Götsch: Kruzifix mit Schmerzhafter Muttergottes.

S. 17

Das wundervolle Götschkreuz mit der schmerzhaften Madonna hat nie ins Gefängnis des Speichers gemußt. Wann hätten jemals Mütter auf eine Mutter der Schmerzen verzichten können? In überlängten Formen ist die Gruppe (an der Nordseite des Schiffes) geschaffen. Christi Antlitz ist fast schon der Marter entronnen und schon heimlich dem Hellen und Heiteren verwandt. Adelheid Unger, die wie sonst niemand das Gesamtwerk von Götsch kennt, weiß es: „Götsch hat diesen Ausdruck vorher und nachher nie wieder erreicht.“

Adelheid Unger ließ 1972 im Verlag H. Konrad, Weißenhorn, eine hervorragende, textzuverlässige und überaus reich bebilderte Götsch- monographie erscheinen, deren Herausgabe neben anderen Gemeinden und Institutionen anerkennenswerter Weise auch die Marktgemeinde Glonn unterstützte und förderte.

Götsch persönliches Leben war wahrlich kein Honiglecken. Vor seiner Niederlassung in Aibling 1759 muß er beweisen, daß seine Kunst „guett und Architekturmessig“ sei. Unbegabte Konkurrenz und Unglück im Leben machen ihm Schwierigkeiten. Bald stirbt ihm seine Frau. Drei Jahre später wird ihm in München ein uneheliches Kind geboren. Noch gibt ihm eine Aiblinger Bürgerstochter das Jawort für eine neue Ehe. Aber Götsch verfällt allmählich der Trunksucht und der Armut. Wer weiß, was zuerst davon dagewesen sein mag? Im Alter muß er sich wehren gegen den neuen Geschmack, der von oben verordnet wird, der „edle Simplizität“ verlangt und sich gegen „ungereimte Zierarten an Kanzeln und Altären“ wendet. Zuletzt hatte Götsch nichts mehr als seine endende Kunst und seinen siechen Körper. 1793 stirbt er im Alter von 65 Jahren. Seine 2. Frau verdingt sich als Kindsmagd. Sein Sohn wird Schäffler. Seine Tochter stirbt 1823 wenige Wochen vor der Glonner Kircheneinweihung unverheiratet an Atrophie im Armenhaus.

Maria Krönung von J. Götsch im Auszug des Hochaltars

Maria Krönung von J. Götsch im Auszug des Hochaltars

S. 18

„Johannes soll er heißen“ — Deckenbild von Lessig und Ranzinger, 1893

„Johannes soll er heißen“ — Deckenbild von Lessig und Ranzinger, 1893

Hell aber flutet das Licht durch die Butzenscheiben der Glonner Kirche, und seit Götsch wieder in ihr eingekehrt ist, gehört sie zu den schönsten und heitersten Landkirchen zwischen der Isar und dem Inn.

Die heiligen Frauen auf dem Marienaltar, vom Schönheitsideal der Renaissance geprägt, die leider einmal bei einer Restauration falsch verschönte hohe spätgotische Madonna, der faltenschön und innig-würdig auf seinem Thron sitzende Andreas, der rotmarmorne gebuckelte Taufstein von 1529, ja selbst der gutkopierte Rokokokreuzweg, der seinen Allerweltsvorgänger verdrängte, klingen gut zusammen. Und gut ist es, daß man 1893 für neue Deckengemälde aus dem Leben des Täufers gewandte akademische Maler, Lessig und Ranzinger, verpflichtete. Da sind wir noch einmal gut davongekommen. Verlorengegangen sind möglicherweise Götsch’sche Beichtstühle. 1782 schrieb nämlich der Pflegekommissar von Schwaben an den Kurfürsten, daß einige Guttäter mit großen Kosten Beichtstühle und Altäre beigeschafft haben, die aber durch das undichte Dach „zusammengeworfen“ würden. Unter den Guttätern darf man auch den Grafen Fugger von Zinneberg vermuten, beruft sich dieser doch einige Jahre später darauf, daß man die Glonner Kirche mit mehreren Familienvermächtnissen bedacht habe. Über die Grabdenkmäler der Kirche ist an anderer Stelle zu lesen. Daß wir Glonner übersehen haben, die zauberhaftschöne duftige Himmelfahrt Mariens in der Mädchenschule zu retten, reut mich schon über die Maßen. Das Bild ließ die Gräfin Johanna von Haimhausen, Gemahlin des Grafen Fugger, durch den begabten Maler Ignatius Oefele für die Schloßkapelle in Zinneberg malen. 1900 wurde das Bild nach Glonn gebracht und, so war es sicher gemeint, für alle Zeiten den Glonnern gestiftet.

S. 19

„Eh ma si’ umschaugt” — Erinnerungen im Glonner Friedhof

„Eh ma si umschaugt / eh ma si b’sinnt, / vatrenzt ma sei Lebn, / ois vatrogats da Wind.“ Das ist ein gar richtiger altbaierischer Vers. Und wenn Du im Friedhof so ein wenig Namen und Daten auf den Steinen liest, steigt versunkenes Erinnern wieder auf. Ja, wo die Toten ruhen, wird die Geschichte wach und wäre es nur die der letzten 70 und 80 Jahre. Die Glonner haben mitten im Ort die Toten zu Nachbarn behalten und so gehen sie unbekümmert an den Hügeln vorbei, von Straße zur Straße, zur Kirche und zu des Alltags Geschäften. Das Feld der Toten wird am Allerheiligentag zur Stätte der „Landsgemeinde“, wo wir uns mit den Fortgewanderten treffen, mit denen über und unter der Erde. Und an Weihnachten, in der Mettennacht, wirft ein Meer von Kerzenlicht seine Wellen wunderbar warm an den Mauern der Kirche empor.

Am Mattenhofner Holz hat die Gemeinde dieser Jahre einen großen schönen neuen Friedhof bauen lassen, im Sommer von Sonne und Weite geprägt, von Waldschatten berührt und von ungezählten geflügelten Sängern vom Morgen bis zum Feierabend fröhlich übersun- gen. Das Glonner Herz aber hängt noch an der vertrauten Enge des Ortsfriedhofs, das ist halt noch der gewohnte „Gottsacker“, die alte liebe Nachbarschaft, wo jeder Glonner den Ruheplatz der hinübergegangenen Lieben findet und wo auch noch der einsamste Glonner ganz gewiß genug alte Freunde anzutreffen weiß.

Schau Dich nur einmal an den vier Eingängen um! Da liest Du, vom Marktplatz herkommend, auf einem Stein den Namen des Lehrers Alexius Strauß, der immer seine hundert Kinder in der Klasse hatte, dazu den Organistendienst und die Gemeindeschreiberei, der fleißig auf die Jagd ging und auch noch deutsche Philosophen las. Wieviel Zeit hatten doch damals noch Leute ohne Zeit! Fernseher hatte er keinen. Und wie seine Grabnachbarin, die Oberin Bernardine Ausberger, die ein ganzes Fünftel der 300-jährigen Glonner Schulgeschichte mitlebte, ist er einmal Ehrenbürger geworden.

Kommst Du im Osten vom Steinberger herauf, so wisse, daß nahe dem Eingang der Pfarrer Späth dem prächtigen Großvater der Lena Christ die zu Ruf gekommene rühmende Grabrede hielt. Pfarrer Späth konnte übrigens auch kurz sprechen. So sagte er einmal am Grabe eines Burschen nur die 3 Sätze: „Loben kann ich ihn nicht. Tadeln darf ich ihn nicht. So geb ihm der Herr die ewige Ruhe!“ — Nahebei ruht der Gendarmeriekommissar Laubmeier. Seine ungebrochene bajuwarische Gradheit hat ihm in den bekannten „tausend Jahren“ zwei Versetzungen eingetragen. Erst 1945 durfte er wieder in sein Glonner Haus zurück. Meine Freunde danken es ihm noch heute, daß er ihr Treffensnest beim Doveicht in Krügling trotz aller Anmahnungen nie ausgehoben hat und herzlich hat er gelacht, als er sie einmal singen hörte: „Wir traben in die Weite. / Das Fähnlein steht im Spind. / Millionen uns zur Seite, / die auch verboten sind.“ Und wieder in der Nähe ist unterm Schutzmantel der Madonna in einer künstlerisch feinen Gruppe die Familie Lebsche betend vereint.

S. 20

Soldatengräber des II. Weltkrieges mit Gedenktafeln für die Glonner Gefallenen

Soldatengräber des II. Weltkrieges mit Gedenktafeln für die Glonner Gefallenen

Trittst Du vom Norden her ein, so salutiert in der Erinnerung der alte Gendarmeriekommandant, der am 26. Mai 1894 mit seinen Gendarmen in Paradeuniform den ersten Glonner Zug empfing. Sein Richtspruch war: „A Schandarm hot zwoa Augn, daß er olle zwoa zuamacha ko“. Streitenden Parteien empfahl er: „Schlogts Eure Köpf zsamm, aber gehts net zum Advo- katn!“ Als in der Morgenfrühe eines Pfingstsonntags der junge Neuwirtsknecht das Soa- lerwegl vom Glonnbach heraufkam (er war von den Fischern hingehängt worden), fragte ihn der Kommandant, was der Guste denn am Bach drunten gemacht hätte. Der Gustl sagte: „D’Socka hob i g’waschn“. „Ja, do hängan s’mit de Schwänz scho raus, deine Sockn“. Der Kommandant schlug ihm ein Paar schöne Forellen links und rechts um die Backen. Angezeigt hat er den Gustl nicht und solange dieser lebte, hat er meinem Vater immer seine überströmende Sympathie zugewandt. – Nahebei erinnern Gräber und Grüfte an die Herren von Zinneberg und an ihre Diener.

S. 21

Am Eingang beim neuen Leichenhaus liegt die im Herbst 1951 eingeweihte Gräberreihe der im letzten Krieg im Lazarett Zinneberg verstorbenen Soldaten. Darüber sind auf großen Tafeln die Namen aller Glonner Gefallenen eingeschrieben. Im Winkel davor hat Glonn in einem spontanen Entschluß, dem an Weihnachten 1951 plötzlich verstorbenen General der Flieger Karl Koller, dem letzten Generalstabschef der Luftwaffe und dem einstigen Glonner Schulbuben, ein Ehrengrab bereitet.

Und gehst Du weiter durch den Friedhof, wieviel schöne Geschichten gab es zu erzählen (und zu erhalten!), erinnert mich ein Stein etwa an den alten Huberwirt, an den Schuaster Sepp, den Dorfpfiffikus, den alten und den jungen, an den Waslmüller, an den Wagner Marin, an den prächtigen Wiesmüllerlenz oder an den Engelbert Moosbauer, der seine Witze über jeden Festabend wie scharf-süßen Zimmt auf einen saftigen Zwetschgendatschi streuen konnte. Übrigens hat er uns alle einmal bei einer Versammlung mit dem Landtagspräsidenten Hundhammer entzückend hereingelegt.

Niemand wollte sich zur Diskussion melden. Da erhob sich der Engelbert, es war einige Tage vor der Landtagswahl, und sagte mit geheucheltem Ernst: „Sehr verehrter Herr Präsident! Ich kann leider nicht lange reden. Ich muß meine Stimme schonen. Ich muß sie nämlich am Sonntag abgeben!“ Das Eis war gebrochen und nun hatten genügend andere Mut, um mitzusprechen.

Grabtafel eines Veterans von 1866 und 1870/71

Grabtafel eines Veterans von 1866 und 1870/71

S. 22

An den Außenmauern der Kirche finden sich alte Grabtafeln, so für den Wundarzt Joh. Gg. Mayr, der ein großer Wohltäter für die Gotteshäuser in Weiterskirchen, Frauenreuth und Glonn war und ein Freund der schönen Künste. Im Sterbebuch und auf der Gedenktafel fehlen die Sterbedaten. Wahrscheinlich ist die Familie Mayer etwa 1853 von Glonn weggezogen. Daneben wurde der erste praktische Arzt von Glonn, Xaver Gregor, 1861 bestattet. Eine Tafel erinnert an den Maler Magnus Meßner, der 1858 die Kirche um 2500 Gulden restauriert hatte und kurz darauf starb. Eine Tafel erinnert an den Bürgermeister Sebastian Türk, unter dessem frischen „Siebziger-Kommando“ der Glonner Veteranenverein seine glorioseste Zeit erlebte.

Das schönste Grabdenkmal in der Kirche selbst ist der Rotmarmorstein für Warmundt von Pienzenau (t 1596), dem letzten derer von Zinneberg; das älteste ist am Südeingang, die Tafel für Dekan Renzlhauser (t 1513); das ehrwürdigste aber ist der Stein für die beiden tapferen Pfarrer und Chronisten des Dreißigjährigen Krieges Johann und Melchior Schmalzmair am Nordeingang der Kirche. An den Pfeilern, welche den Chorbogen tragen, finden sich Epitaphs der Grafen Kajetan (f 1791) und seines Sohnes Johann B. Fugger (f 1795), „in der blüth eines Alters von 27 Jahren“. Das Geschlecht der Fugger auf Zinneberg ist erloschen.

In der Kupferkuppel des schmucken Dachreiters auf dem Leichenhaus haben 1948 der Meister Alfons Strauß und sein Schwiegersohn Erwin eine Urkunde eingeborgen, in der manches Ergötzliche aus jenen Jahren in Reimen aufgeschrieben bleibt.

Kreuz auf dem Kugelfeld aus dem Dreißigjährigen Krieg

Kreuz auf dem Kugelfeld aus dem Dreißigjährigen Krieg

S. 23

Glonner Welt- und Kriegsgeschichte

1648 wurde die Wirtin Magdalena Zächerlin begraben. 1960 hat man ihren Grabstein wieder gefunden. Von ihr hatte Pfarrer Schmalzmair viel Lobenswertes zu berichten. Sie hat des Krieges Wunden geheilt, wo immer sie konnte. 26 Wochen war sie selbst auf der Flucht. Als Friede wurde, starb sie. Freund und Feind nährten sich vom Krieg, Feind und Freund bezogen in unserm Lande Winterquartiere. 1632, so schrieb es uns Pfarrer Schmalzmair auf, hat „der Gustav Khinig aus Schweden das Land mit seiner Kriegsmacht durch Rauben und Brennen sehr verderbt“. Glonn wurde bis auf eine Badstube abgebrannt. Später kam die Not durch die Hispanier. 1636 ist „der große sterb“ gewesen; „da hatten wir Hundstage bis nach Lichtmeß“. 1646 geschah – wie 300 Jahre später wiederum — große Flucht von München nach Glonn. Schweden und Franzosen kamen abermals nach Bayern. Als seinen Brüdern in Gelting an einem Tag 6 Rösser abgenommen wurden, verfaßte er ein langes Gedicht: „Des Clagens werd kein endt / wan Gott den Khrieg nit wendt, / der ander Leith getrost soll haben, / thuet ietz am maisten selbst verzagen.“

In dem Totenbuch der Pfarrei Au bei Aibling findet sich eine genaue Aufzeichnung über den tragischen 25. Mai 1632, da Glonn unterging und auf dem Kugelfeld (unterhalb Baikam) „vil der bauren wacht umbracht worden ist“. Damals sind aus den Kirchtrachen um Au 23 Männer in Glonn zusammengehauen worden; es waren Bauern, ein paar Maurer, ein Weber, ein Schuster. „Hanns Springer hat einen Bettelbuben geschickt, ist auch geblieben.“ Auch in Elbach sind über 20 Tote der Glonner Bauernschlacht aufgeschrieben worden. Man hatte den Schweden wohl die Lust austreiben wollen, noch weiter brandschatzend ins Land zu ziehen. Die Gefallenen wurden teilweise in ihrer Heimat begraben, „die andern theils zu Kreuz, zu Glon und Reith (= Frauenreuth) und daselben Orten.“ Die Geduld der Bauern mit all der Soldateska war erschöpft. Immer wieder rotteten sich Bauernhaufen zusammen. In einem Bericht an den Kurfürsten wird ein Jahr später ein Bauer aus Wildenholzen als Anführer genannt. Er hatte „eine rote A-Ia-Mode- Haube, ein ledernes Kleid und einen grauen Mantel und war ganz wie ein Soldat ausstaffiert“. Dazu bemerkte am Rand der Kurfürst eigenhändig: „Rädelsführer! Woher die Musketen?“ Am 7. Januar 1634 berichtet der Graf von Zinneberg, es wären bei seinem Schloß etwa 3000 Bauern gelagert. Endlich kam der Friede, und der Glonner Pfarrer schreibt: „Es ist doch wieder gut geworden“.

Die Türken bedrohten ab 1662 wiederum Heimat und Christentum. 1682 wird Wien zum zweitenmal belagert. Aber da gab es den Prinz Eugen und „den blauen König“ aus München, Max Emmanuel. Dieser war bei aller barocken Großmannssucht so recht nach dem Herzen des baierischen Volkes. 1683 erschien er vor Wien und mit seinen Arco-Kürassieren brach er als erster ins Türkenlager ein. Als es weiter nach Ungarn hineinging, als Budapest erobert wurde (als die Siegesbotschaft in unser Tal kam, sollen kranke Leute vor Erleichterung des Herzens wieder gesund worden sein) und

S. 24

als Belgrad erstürmt war, sang man im baieri- schen Lager längst das Gstanzl: „Da. Kurfürst aus Boarn / is a rechtschaffner Mp, / is lang nit dreißg Jahr, / hot vui dabei to“. Von Was- serburgs Ufern fuhr Jahr für Jahr eine weißblaue Flotte die Donau hinunter.

Der Glonner Pfarrer Wolfgang Gebhard schrieb 1686 und 87 in gutem Latein Hexameter ins Glonner Taufbuch, pries die Siege der abendländischen Heere und dankte Gott, „der alles Gute den Unsern, dem Feinde aber nur Kriege gebracht hat“. Ein halbes Jahrhundert später malt der große Freskant Joh. B. Zimmermann auf die Decke der Dorfkirche in Emmering bei Aßling auf einem seiner Bilder den österreichischen Doppeladler, darunter einen Feldherrn und Papst Innozenz XI.; im Hintergrund aber leuchtet der Stefansturm auf die Zeltstadt der Türken.

Ob viel früher, im 10. Jahrhundert, die Ungarn unsere Heimat durchritten haben, ist nicht überliefert. Die Gegend von Holzkirchen sollen sie verwüstet haben und Ebersberg vergeblich belagert. Einige Buben brachten 1916 dem Lehrer Ursprung kleine Hufeisen mit, die sie in Torfgräben der Filze gefunden hatten.

In der napoleonischen Zeit schrieb Pfarrer Amann, daß einige Glonner in Tirol ihr Leben lassen mußten, daß die Heimat unter den ständigen Requirierungen zu leiden hatte, fügte aber nicht ohne Stolz hinzu, daß „der Korse mit Adlers Fittichen“ herbeigeeilt wäre und Schlacht um Schlacht gewonnen habe und mit Genugtuung stellt er fest, daß Napoleon den Baiern alle Kanonen zurückgegeben habe, die Österreich ihm abgenommen hatte. Noch hatte man ja bei uns nicht vergessen, daß die Österreicher ein paar Jahre vorher Karl Theodor das ganze baierische Landl hatten abhandeln wollen.

Im Kriege 1870/71 blieben 5 Glonner in Frankreich liegen, darunter die zwei Seilerbuben Ludwig und Alois Eichmaier und der Schmiedsohn Josef Singer von Westerndorf. Ein Seiler Eichmaier wurde nach dem 2. Weltkrieg Glonns erster wieder freigewählter Bürgermeister und aus der Singerfamilie stammt unser gegenwärtiger Gemeindechef. Gefallen ist 1870/71 auch der Tambour des kgl. bayer. 11. Inf. Reg. Otto Zuruck aus der Filzen.

Im ersten Weltkrieg hat die Heimatgemeinde 335 Krieger ins Feld geschickt; 71 kamen nie mehr zurück. Von 1939 bis 1945 zählten wir 528 Kriegsteilnehmer und 127 Gefallene und Vermißte. Und 1954 bekannte Professor Leb- sche, dieser konsequente Gegner jeder Diktatur: „Wer hätte schon in unser Talschaft den Krieg gewünscht? Aber denen, die ihre Heimatliebe unter letzten Beweis gestellt haben, versprechen wir, daß wir sie nicht schmähen lassen.“

Liebe und Legende haben sich um den Schmied-Wasler-Hans von Glonn angenommen, der 1915 die Goldne Tapferkeitsmedaille erhielt und nach dem Kriege nach Bart und Gewand einer sehr frühen Zeit anzugehören schien und der doch gescheit und gebildet war und der lateinische Oden fehlerfrei aufsagen konnte und der unter seinem rauhen Fell ein kindlich-gutes Herz schlagen hatte.

S. 25

Glonns Schulen und ihre Herbergen

Soweit die Glonner Tauf- und Sterbebücher zurückreichen, lassen sich immer wieder Lehrer in Glonn nachweisen, obwohl erst 1770 die erste große Schulreform Bayerns unter dem kurfürstlichen Schulkommissär Heinrich Braun ansetzte. Dieser, ein geborener Trostberger, war Benediktiner in Tegernsee, dann Professor an der Akademie der Wissenschaften in München und Domkanonikus. Sein Schulplan macht die erste bayerische Elementarpädagogik aus. Er erkannte: „Eine gute Schuleinrichtung braucht gute Lehrbücher, tüchtige Lehrer und eine gute Lehrart“. Seine im Ansatz guten Reformen sind teilweise dann nur mangelhaft durchgeführt worden. Bei der Eröffnung des ersten Lehrerseminars 1803 (sein Besuch war für den Beruf noch nicht verpflichtend) sprach man in der Festrede „von der siebenfachen pädagogischen Nacht, die Lehrer hält man noch immer für die niedrigsten, entbehrlichsten Leute unter dem Landvolk, zu denen man die Kinder nur so lange zu schicken hat, als es keine Eicheln zu sammeln, keine Ähren zu lesen, kein Vieh zu hüten gibt.“ Der Zwang zum Besuch einer Volksschule wurde erst 1802 eingeführt.

Vorher waren es vielfach Schuleremiten, welche für allergeringsten Lohn, Unterricht erteilten, so z. B. in Kleinhöhenrain, in Hohenthann, in Egmating und in Feldkirchen. Die Kinder von Schlacht besuchten teilweise die „Klause Sommergrün“ im Wald bei Pframmern; wohl nicht allzugern, weil sich der Eremit von 1802 „etwas grob gegen Kinder und Eltern“ erwiesen hat. Nach seiner Prüfung in München wurde vermerkt: „ . . . ein solcher Stümper ist nicht länger mehr zu brauchen; er ist der Pension würdig“.

In Glonn selbst sind im 17. und 18. Jahrhundert wenigstens 10 Lehrer namentlich nachweisbar. Der erste war Balthasar Katzmair, f 1642; er war Richter in Marktl unter Herzog Albert, (also wohl ein angesehener und allgemein gebildeter Mann!) und dann Cantor et Ludima- gister“ in Glonn. Vielleicht hat ihn der Graf Fugger hergeholt.

Das alte Schulhäusl an der Kreuzstraße, 1813-1838

Das alte Schulhäusl an der Kreuzstraße, 1813-1838

S. 26

Im Jahre 1803 stand, nach den Aufzeichnungen des Lehrers Dunkes (1840 bis 68 in Glonn), ein erstes Schulhaus „dem jetzigen Krämer zum Steinberger vis a vis, eine elende Hütte“. Und Pfarrer Amann bemerkt, daß das Haus so unzweckmäßig und ruinös wäre, daß es den Namen Schulhaus nicht verdiene. 1813 wurde am Platz des alten Austragshäusls zum Steinberger ein neues Schulhaus erbaut, 100 Kinder hatten (natürlich entsprechend zusammengepfercht) darin Platz. Das Schulzimmer war 32 Schuh lang und hatte je zwei Fenster nach Osten, Süden und Westen. Das Haus war aus Tuffsteinen gebaut; es hatte ein liebes Glonner Gesicht, so mitten im Ort an der Kreuzstraße mit dem winkenden weißblauen Wegweiser. In den ersten Augusttagen 1945 hat hier ein Sonntagsmaler das Idyll gezeichnet. Bei der damaligen allgemeinen Spionenfurcht, von welchen auch Lena Christ in ihrem „Unsere Bayern anno 14“ erzählt, war es kein Wunder, daß Glonner Männer den fremden Gast kräftig anfaßten und ihn zum Postexpeditor schleppten, der für den Harmlosen bürgen sollte und konnte. Zu Beginn unserer Sechzigerjahre stand das Häusl noch, es diente unsern Krankenschwestern als gern bewohnte Herberge.

Pfarrer Amann richtete, „nach gnädigst kurfürstlichem Befehl“ und seiner eigenen volkserzieherischen Leidenschaft folgend, eine Feiertagsschule ein: „Ich that es um desto eifriger und williger, weil die Moralität ziemlich locker stand.“ Jeden Sonntagnachmittag war Schule. 122 Schüler fanden sich ein, die Mädchen im Pfarrhof, die Burschen im Schulhäusl. Die Zwölf- bis Achtzehnjährigen zeigten sich nach ersten Widersprüchen der Eltern als „sehr lernbegierig“.

Den Zauber der Feiertagsschule habe ich als junger Lehrer selber noch ausgekostet. Übrigens auch einmal als Volksschüler. Das kam so. Das große Bubenspiel während des 1. Weltkriegs war das Soldatenspielen. Einmal erklärten wir den Zornedingern feierlich-schriftlich den Krieg. Die Zornedinger Buben nahmen an. Ein Sonntagnachmittag wurde vereinbart; da sollte die Schlacht in der Nähe von Pframmern ausgetragen werden. Die Vorbereitungen liefen auf Touren; die Hausaufgaben weniger. Als aber Lehrer und Kooperator sahen, daß wir nicht nur mit Kochkesseln, Brotlaiben, Erbswurst und anderen Würsten, sondern auch mit ziemlich gefährlich-montierten Waffen aller Art uns rüsteten, griffen sie auf ihre Weise zu einer Kriegslist; sie erklärten, daß sie mit uns in die Schlacht ziehen wollten, so hätten wir doch einen Marschall und einen Feldkaplan dabei. Un sere Begeisterung war so groß wie dann die Enttäuschung am ausgewählten Schlachtentag. Man sammelte uns nämlich zur mittäglichen Stunde in der Schule und dann… lasen uns Lehrer und Kooperator stundenlang Geschichten vor, um uns vor Mord und Totschlag zu bewahren. Die Zornedinger suchten vergeblich nach dem Feind.

Und jetzt zurück in die 1. Hälfte des vorigen Jahrhunderts! Als „Zierden des Dorfes“ empfanden die Glonner den 1842 erbauten Pfarrhof (es ist der heutige und nach der mustergültigen

S. 27

Die neue Schulanlage; im Vordergrund die evangelische Kirche von 1969

Die neue Schulanlage; im Vordergrund die evangelische Kirche von 1969

Renovation unter Dekan Schneider ist das Haus wieder ein Eckstein und Zielpunkt im Ortsbild!) und das neue stattliche Schulhaus, das 1837 bis 1838 auf einem Pfarrgrund erbaut worden war. Es war die spätere Knabenschule auf dem sogenannten Apothekerbergerl. Sie wurde 1961 abgerissen. Auf ihrem Grunde wurde das Gebäude der Kreissparkasse und das Geschäftshaus M. Gürteier errichtet. Lehrer Dunkes ist voll Anerkennung für „die vielen Gemeindeglieder, die kein Opfer gescheut haben, es für alle Zeit dauerhaft zu bauen.“ Eine große Lehrerwohnung war mit eingebaut worden. Der Wirt Josef Wagner, der Furtmüller Wiesböck und der Färber Donatus Daxenberger haben in eigener Verantwortung das Haus der Länge und Breite nach größer bauen lassen als es auf dem Plane vorgesehen war. Da gab es viele Widersacher. Aber die steigenden Kinderzahlen „rechtfertigten ihr edles Vorhaben“.

S. 28

Dunkes Vorgänger war Roman Hirschböck, vorher Reitknecht in Zinneberg, und so lag es im Bilde, wenn Dunkes schreibt: „Nach dem Lehrer Böck schwang sich R. Hirschböck in den Sattel und stand der Schule 25 Jahre vor. Aber Übelgesinnte brachten ihn um den Dienst und ihn und seine Familie an den Bettelstab.“ Er wurde wegen angeblicher Überschreitung des Züchtigungsrechts entlassen. Über 20 Jahre mußten jährlich 250 Gulden aus der Armenkasse für ihn aufgebracht werden. Dunkes traf 1840 zwei Parteien in Glonn an, die einen für den vertriebenen Hirschböck, die anderen gegen ihn. Die Ersteren wollten Dunkes nicht haben, „was schon daraus erhellt, daß sie den einen Tag vor seiner Ankunft angekommenen Güterwagen nicht ableeren ließen.“ Doch Dunkes war ein redlicher Mann, der sich nach Kräften schützend vor die Ehre seines entlassenen Kollegen stellte und er war ein ausgezeichneter Lehrer, er fand die volle Anerkennung des Pfarrers Vordermayer und das Lob der kgl. Regierung. Er wirkte hier 27 Jahre. „Der Gemeindeausschuß hielt ihm im Gasthause zur Post noch eine rühmliche Letzte”.

In der langen Reihe seiner Nachfolger erwarben sich Beliebtheit oder Ansehen Thomas Grad 1904- 1911, später Schulrat in Aichach und Heinrich Reisacher 1911 – 1928; als sein Möbelwagen vorm Schulhaus stand, flog zum erstenmal ein Flugzeug über Glonn. In schweren Jahren, ab 1937, war Richard Voithenleitner der rechte Mann. Er versieht übrigens heute noch den Organistendienst. 1947 – 1952 war ich selber Lehrer und Leiter der Schule.

Abschied der Klosterfrauen, 1972

Abschied der Klosterfrauen, 1972

S. 29

Der redliche Erich Mündel wurde später Glonns erster Rektor. Sein jetziger stets wohlgelaunter Nachfolger ist Magnus Wimmer, den uns die Egmatinger am liebsten nur geliehen hätten. In der Mädchenschule, im Haus Maria Stern, sind 1973 die Lichter erloschen. Von der Gründung des Hauses 1902 und von dem bösen und dummen Gewaltakt 1937 (1945 durften die Sternschwestern erst wieder in die Schule) ist an anderen Stellen dieser Schrift zu lesen. Zuletzt mußte das Mutterhaus in Augsburg wegen mangelnden pädagogischen Nachwuchses die Glonner Niederlassung aufgeben. Nur ungern hat man die Schwestern ziehen lassen und wie einst dem Lehrer Dunkes bereitete auch ihnen die Gemeinde in einer schönen Dankfeier „ein rühmliches Letzt“. Unvergessen bleiben besonders die Oberinnen Elekta Schilling (1902 — 1936) und Bernardine Ausberger (1910 — 1969). Das liebe Schwäbisch der Sternschwestern ist nicht mehr zu hören. Das Sternhaus war doch für so manche Glonnerin in schweren Stunden „a guats Anloihnale“.

1956/57 wurde ein neues Schulhaus auf dem gemeindlichen Sportplatz erbaut; zugleich wurden von Josef Winhart zwei Tagwerk Grund zusätzlich eingetauscht. Am 8. Dezember 1957 wurde das Haus unter der mildlässigen Herrschaft von Bürgermeister Eichmeier vollendet und eingeweiht. Das waren damals Jahre eines wohltuenden Zusammenhalts aller und erst ein solcher gibt Heimat auf dem Heimatboden ab. Und als 1969 —1971 das Haus unter dem energisch-zielbewußten Bürgermeister Decker zum Schulzentrum erweitert werden mußte und als dies in einer großartigen Weise geschah, da geschah dies nicht um eines bloßen Fortschrittes willen, denn ein solcher kann ja auch von der Mitte des Lebens wegführen, es geschah, damit das Gute in der Heimat immer stärker bleibe als alles Ungute. Eine Turnhalle und ein Hallenschwimmbad wurden mitgebaut und so dem ganzen Umland eine sportliche Mitte geschaffen. Die Gesamtkosten betrugen 1957 540.000 DM, 1971 aber 2.470.000 DM.

Der Weihetag im Dezember 1971 hatte auch den Neffen des Bürgermeisters Decker herangelockt, den Staatssekretär mit dem uns von Moosach her lange schon vertrauten Namen Sackmann. Dabei zeigte die Schule überzeugend ihr musisches Leistungsvermögen.

S. 30

Der Kindergarten, „dös kloane Brüadal da Schui“, wurde 1930 im Mädchenschulhaus eingerichtet; 1950 gab man ihm Raum im Pfarrerstadel; von 1965 bis 67 baute sich die Pfarrei unter Pfarrer Loithaler mit einem Aufwand gegen 900 000 Mark sein Pfarrzentrum mit Pfarrsaal, Kindergarten und Jugendheim. Schwester Edelinde hat den Kindergarten mit großer Liebe zu den Kindern und mit Zuneigung zu Glonn, so wie es ist, durch viele Jahre betreut.

S. 31

„Ein Lagebericht” — Glonn zwischen 1800 und 1868

Zwölf Millionen Wähler hatten 1848 die Abgeordneten für die erste deutsche Nationalversammlung gewählt. 330 davon zogen am 18. Mai unterm Geläute der Glocken und entblößten Hauptes in die Frankfurter Paulskirche ein. 275 folgten noch im Laufe der nächsten Wochen. Unter den Delegierten war auch der Glonner Lehrer Johann B. Dunkes. Er hinterließ uns einen Lagebericht über das Glonner Land und Leben zwischen 1840 und 1868. Dunkes war gebürtiger Freisinger. Nach einer guten Ausbildung wird er Lehrer in jenem stolzen Berchtesgaden, das Ansprüche stellte und dessen gefürstete Propstei an die tausend Jahre keinen anderen Herrn über sich geduldet hatte. Dunkes wird befördert und bekommt die Glonner Schulstelle. Der Distriktsschulinspektor qualifiziert ihn hier in allen Fächern mit der Note hervorragend. Dunkes Aufzeichnungen über Glonn gehen nach ihrer stilistischen und menschlichen Qualität weit über das hinaus, was man sonst aus jener Zeit in Schulen und Gemeinden aufzufinden pflegt. So sei vorgeschlagen, von den zwölfhundert Jahren Glonns runde 30 Jahre einmal genauer mitzuerleben.

Die Entfernungen mißt Dunkes nach Stunden. Das ist ganz natürlich. Professor Lebsche, der Doktorssohn von Glonn, erinnerte sich später genau, um welchen Frühmorgenglockenschlag man bei der Zinneberger Kapelle sein mußte, um per pedes in Grafing den ersten Zug nach München noch zu erreichen. Für Dunkes lag Glonn 8 Stunden vor München, 4 Stunden vor Aibling und 5 ½ Stunden vom Markte Schwaben entfernt. Die Ausdehnung der Gemeinde maß von Doblberg bis hinter den Wirt von Frauenreuth 1 ½ Stunden, 1 Stunde vom Pframmerer Holz bis zur Huberkapelle an der Berg- angerer Straße (die Kapelle ist abgerissen, ihre große Kreuzigungsgruppe in der Glonner Aussegnungshalle). Die Gemeinde Glonn zählte 214 Häuser, 54 davon standen im Dorf. Im Sitzungssaal des Rathauses kannst Du letztere auf 2 erhaltenen Bildern des Malers Magnus Meßner einmal nachzählen.

Dunkes liebte die Landschaft, das Glonner Panorama von den Zinneberger Schloßlinden und die Sicht von Spitzentränk (heute die Schießstätte) auf die Bayerischen und Tiroler Berge — „vom Säuling bis zum Gaisberg eine Strecke von 50 und mehr Stunden“. Die Berge „entzünden bei heiterem Himmel jedes Menschen Aug, welches Gefühl für Naturschönheit und Empfänglichkeit für Gottes große Schöpfung im Herzen trägt.“ Der Chronist von damals hatte auch Gefühl für die Anmut unseres Hügellandes, das sich so vorteilhaft von den „einförmigen und ermüdenden Gegenden von Westen und Norden“ abhebt und das sich „mit seinen Anhöhen und lachenden Tälern . . . am Alpenrande . . . auszuruhen pflegt.“

Der Kupferbach hieß noch „die Lauß“. Es gab in Glonn u. a. 3 Krämer, 3 Schneider, 1 Lederer, 1 Färber „mit Hucklerei“, 1 Sattler, 1 Boten, der zugleich Stellwagenführer war, 7 Müller, 1 Waffen- und Hufschmied, 1 Mühlarzt. Für die Gesundheit sorgten ein praktischer Arzt und 1 Chirurg (= Wundarzt) und 1 Hebamme. „Selbst die Kunst ist hier vertreten durch einen Maler,

S. 32

Vergolder und Anstreicher“. Die übrigen sind Taglöhner und nur einer ist ein bedeutender Ökonom. Die Entstehung der 5 Branntweinschenken (ihr Geist wurde aus Korn, Obst und Kartoffeln erzeugt!) führt Dunkes auf das Johannifest zurück, bei welchem mit Teufeln und Engeln ein großes geistliches Spektakulum unter ungeheuerem Zulauf von nah und fern aufgeführt wurde. Vielleicht haben die Glonner ihre bekannte einfallsreiche Lust an hintersinnigen Hochzeitsscherzen und an närrischen Umzügen von damals her noch im Blut. Auf die Schenken ist Dunkes schlecht zu sprechen, „hat sich dort doch mancher schon nebst einem stinkenden Athem ein zitterndes Siechtum, ja sogar den Säuferwahn geholt“.

Die bedeutendste Erwerbsquelle waren die Tuffsteinbrüche. Was im Sommer aus den Tiefen geschlagen wurde, führten den Winter über die umliegenden Bewohner „auf Schlitten zu mehreren hundert Klaftern“ fort: „Die großartigsten Gebäude prangen und verkünden durch Wohlstand die Segnungen eines fast fünfzigjährigen Friedens.“

Dunkes weiß auch noch von den berühmten Glonner Fahnen, wie sie von 1803 bei der Wallfahrt der Glonn im Münchner Dom getragen wurden, „70 Fuß lang, die sich oben dünn auslaufend wie Geiseln schwingen“. — Bei der Mission von 1845 war der Andrang so groß, daß die Kirche nur zwischen 10 Uhr abends und 1 Uhr nachts geschlossen werden konnte. „Feindschaften hoben sich auf, Gestohlenes wurde restituiert. Aber wie lange dauert dieß?“

S.33

Die reiche Ausstattung der Kirche in Kreuz wird hervorgehoben. Die Adlinger werden wiederholt gelobt. Sie haben das Kirchlein „zur Nothdurft der Gläubigen“ käuflich an sich gebracht, und sie erhalten es „in erbaulichster Reinlichkeit“. Übrigens auch heute noch; eben haben die Adlinger wieder ihren reizenden be- kuppelten Turm in gemeinsamer Anstrengung restauriert. Der Adlinger Schmied und Windenmacher Obermayer war berühmt in seinem Fache. „Seine verfertigten Winden werden nah und fern gesucht und auch die kgl. Baubehörden machen Bestellungen.“ Die Adlinger und Doblberger waren auch gute Jagdschützen und zeichneten sich wiederholt beim Oktoberfestschießen aus.

1847 werden „zwei Fräuleins des Grafen Arko Zinnenberg“ durch den Erzbischof in der Schloßkapelle gefirmt und die übrigen Firmlinge in der Kirche zu Glonn. Von den vielen Kapellen, „je nach Kraft und Geschmack gebaut“ erwähnt Dunkes die „Kolomanskapelle“ bei Haslach mit ihrer reinen reichen Brunnenquelle, ferner die vom Anderl von Westerndorf vergrößerte Waldrandkapelle (sie ähnelt der „Waldkapelle“ wie sie der Romantiker Schwind später malte), dann die Kapelle beim Weigl in Ursprung und schließlich jene an der Bergstraße zum Zinneberger Schloß „mit ihrer sehr gut geschnitzten Christusfigur“. Vor etlichen Jahren wurde diese gestohlen und sie tauchte bis heute nie mehr wieder auf.

Dunkes läßt die Glonn nur aus sieben Quellen entspringen. Hat er nur die stärkeren gezählt oder haben uns damals auch schon die Münchener das Wasser entwendet? Er sieht die vielen Forellen und Aschen, „die aber nur Leckerbissen für die Tafel der Vornehmen werden“ (hier hat sich der brave Lehrer Dunkes sicher ein wenig getäuscht) „und die Minderbemittelten nur das Vergnügen haben, diese munteren Wasserbewohner in ihrer Unerreichbarkeit spielen zu sehen“. Der Kastensee wurde „seit 20 Jahren zunehmend kleiner und die Karpfen und Hechte waren „wegen des starken Moosgewächses und wegen des filzartigen Grundes“ schlecht zu fangen.

S. 34

Drei Kriege und 46 Jahre Frieden — 1868 bis 1918

Fünf Glonner waren es, die den Krieg von 1866 mitmachen mußten. Weder beim Auszug noch bei der Rückkehr nach der Niederlage sahen die bayerischen Soldaten ihren König. Vom Zwiespalt zwischen der Liebe zu dem schönen träumerischen Ludwig und dem Befremden über seine zunehmende Entfernung vom Volk war auch das so königstreue Volk im Oberland betrübt. Daß die Preußen das große Österreich besiegt hatten (und daß sie einige Jahre darnach gar noch den Kaiser der Franzosen fingen) machte auch in Glonn Eindruck. Die rechtsgesinnten Liberalen schwärmten vom Anschluß an den Norddeutschen Bund. Gemeinden im Chiemgau aber richteten schon 1867 an Ludwig eine leidenschaftliche Bitte, Bayern souverän zu erhalten. Man wählte konservativ, kirchlich und patriotisch. Die „Patriotenpartei“, ab 1887 nannte sie sich „Zentrum“, war die absolut größte Partei des Landes und die in Glonn fast allein gewählte.

1870 gab es im Landtag leidenschaftliche Reden gegen den Krieg und für eine bewaffnete Neutralität. Aber der Zorn gegen „die Welschen“ war erwacht und bald ließen die Siege von Weißenburg und Sedan die Niederlagen von 1866 vergessen. Im Münchner Ostbahnhofviertel erinnern zahlreiche Straßennamen an die Orte der damaligen Siege. Und bei der Belagerung von Paris sangen sich die bayerischen Soldaten ihr strophenreiches „Siebzgerlied“ zusammen: „ . . . und die schwarzen Turkos, / wos de Wuidn san, / dö müassn uns gschicha hobm, / weil s‘ glafa san“. Der Krieg wurde gewonnen. Aber bei der Kaiserproklamation in Versailles wurden die Altbaiern nicht sehr warm; ein bayerischer Prinz schrieb an Ludwig: „Mein Herz wollte mir zerspringen, alles so kalt, so glänzend, so prunkend und herzlos und leer.“ Und der Dr. Sigl schrieb im „Bayerischen Vaterland“, nun werde es bald „mehr Kriege, mehr Krüppel, mehr Totenlisten und mehr Steuerzettel geben.“ Das später errichtete Bismarckdenkmal überm Starnberger See hat nie die Sympathien der Glonner gefunden. Aber am Schloßeingang zu Zinneberg pflanzte man 1871 in Freude und Hoffnung die Friedenseiche, die inzwischen zwei Weltkriege überlebt hat und immer noch grünt. Vom Zündnadelgewehr aber meinte man, daß es der Teufel für die Preußen erfunden habe, weil sie schneller schießen konnten als sonst ein redlicher Schütz, der noch auf den Knien mit dem Ladstock laden mußte.

Ludwig II. fühlte sich durch das Kaisertum in seiner Macht und Würde empfindlich getroffen und versank immer mehr in seinen einsamen Träumen. Neuschwanstein entstand und nach 1874 verschlang der Schloßbau auf der Herreninsel Millionen. Dennoch: Der Tod Ludwigs am Pfingstsonntag 1886 fiel noch ins letzte Häusl unseres Tales wie ein schwerer Schatten. Noch 40 Jahre später hörte man zum Zitherklang die gefühlvolle Melodie des Neuschwansteinliedes: „Auf den Bergen wohnt die Freiheit, / auf den Bergen ist es schön, / wo des Königs Ludwigs II. / alle seine Schlösser stehn.“ Des Sonntags aber sangen in unsern Wirtshäusern rauhe Männerstimmen die Ballade „Zu Sedan wohl auf den Höhen . . .“ Die Veteranentage wurden sehr festlich gefeiert.

S. 35

Glonn 1886 – gemalt von Peter Meßner

Glonn 1886 – gemalt von Peter Meßner

Ein bekannter Festredner, selbst Kriegsveteran, begann seine Ansprache stets mit den Worten: „Ruhmreiche Veteranen, sieggekrönte Krieger . . wobei ihn freilich alsbald die Rührung übermannte. Noch 1914 fragten wir Buben die alten Veteranen, wie es denn mit dem neuen Krieg weiterzugehen habe.

S. 36

1875 zählte man das Volk; unsere Gemeinde — damals eine der größten im Bezirksamt — wies 1360 Katholiken und 7 Protestanten auf. 1880 feierte man das 700jährige Jubiläum des Wittelsbacher Fürstenhauses. Die Schulkinder wurden nach Zinneberg geführt und dann im Glonner Gasthaus „mit Bier, Brod und Würsten reguliert. Die Kinder deklamierten und hielten komische Vorträge.“

Im Zuhaus zum Neuwirt war nach dem Jahre 1878 die Gendarmerie untergebracht; der dortige Arrest diente meist nur zur vorübergehenden Unterbringung harmloser „Handwerksburschen“ oder aufsässiger Zigeuner. 1890 besetzte eine ganze Karawane Fahrender mit über 20 Wägen den Marktplatz. Polizei und Feuerwehr mußte sie vertreiben. Später halfen bei solch gefährlichen Aktionen die Glonner Metzgerburschen mit ihren Ochsenfieseln mit.

Unter Prinzregent Luitpold, dem Fürsten im Volk ohne Falsch und in der Lederhose, gab es eine glückliche Zeit. Das Postwesen wurde verbessert, die Eisenbahnen mehrten sich rasch, für die Schulen wurde mehr getan und die Kunst gefördert. In Berbling malte Leibi drei Jahre hindurch an seinen drei Beterinnen, ein Bild, das in guten Drucken heute in so mancher unserer Bauernstuben hängt. Karl Haider, dessen Vater Forstgehilfe in Anzing gewesen war, malte unsere Voralpenlandschaft so ernst und innig wie keiner vor ihm. Eines seiner Bilder könnte bei Höhenrain oder über der Mang- fallschlucht bei Grub entstanden sein. Die alten Baustile freilich zog man damals noch wie Theatergewänder an; man baute neuromanisch, neugotisch, neubarock. Auch in Glonn entstanden einzelne Häuser, die weiß Gott woher gekommen waren. Aber die alten Hausnamen waren noch in aller Mund: Der Limbeck, der Färber, der Furtmüller, der Schuasterpauli, der Zehenthof, der Nogeschmied und der Hans- schuaster, in dessem schmucken Häusl 1881 die Dichterin Lena Christ geboren wurde.

Mit Gelassenheit und grundehrlich wurde die Gemeinde von ihren Bürgermeistern geführt, vom Niedermaier von Hecken, vom Christl- müller Beham, von Sebastian Türk. Ihnen folgten nach der Jahrhundertwende der repräsentative Gastwirt Lanzenberger, der überaus gebildete und belesene Joh. Kiermaier als Kriegsbürgermeister, dann der leutselige Schlosser Meßner und, nehmen wir alle weiteren gleich dazu!, der feinsinnige, lautere und ausgezeichnet redende Neuwirt Ludwig Mayer; von 1933 bis 1945 der sich politisch zurückhaltende Kunstmaler Georg Lanzenberger, den mit allem Eifer Pankraz Mennacher 1945 ablöste, bis dann Johann Eichmeier von 1946 bis 1960 und Anton Decker von 1960 bis 1972 jeweils mit überzeugender Wählerzustimmung das Heft in der Hand hielten. Vom Vertrauen seiner Gemeinde gerufen, sucht nun Michael Singer auf seine Weise seinen Vorbildern gerecht zu werden.

S. 37

Johann Eichmeier, Bürgermeister von 1946-1960

Johann Eichmeier, Bürgermeister von 1946-1960

Anton Decker, Bürgermeister von 1960-1972 (Foto Hintermaier)

In den Achtziger- und Neunzigerjahren wirbelte das Haberfeldtreiben die Ordnung des Landes auf. 1895/96 wurden auch bei uns zahlreiche Haberer verhaftet. Der letzte Haberermeister war hier der junge Brandlhausl von Münster. Nach langen Gefängnisjahren ist er Junggeselle geblieben, 1925 erschlug ihn ein Holzscheit, das von der Kreissäge absprang.

Die Glonner Kinder spielten die fantasiebetonten Spiele: „Räuber und Schandi“, „Schneida, Schneida, leih ma d’Schar“ und das urwüchsige „Sautreibn“ mit den orffschönen*) Versen „Samstarasuppn, Samstarakraut, daß si a jeda um a Loch umschaut“. Die Buben badeten im Kupferbach, die Dirndl in der Glonn oder im Kastensee. Niemand wollte ein „Buama- oder Dirndlpoister“ sein!

*) das heißt so schön wie von Orff.

S. 38

Unter der Musikerdynastie der Diemer und Faßrainer gab es eine ausgezeichnete weitum gesuchte Glonner Musikkapelle und zum schönsten Ohrenschmaus meiner Kindheit gehörten die mittäglichen Musikproben, die das kleine Schuasterhäusl erschütterten. Aber auch die rasanten Kehrausverse verachtete ich nicht: „ös Lumpn, ös Spitzbuam, ös Hoberfeldtreiber, ös Sautreiber, ös Schnointreiber, ös Haberl von Marschall (Name einer berühmten Räuberbande in der Holzkirchner Gegend), ös Bazin gehts hoam!“ Ein Altbaier fühlt sich bei einem solch anschaulichen bildkräftigen Beschimpftwerden ganz wohl und er sagt sich: ein bißl a Lump und bißl a Spitzbua steckt in jedem von uns!

Von England ist in der Mitte des Jahrhunderts ein neues Wunder mit Feuer und Dampf gekommen, die Eisenbahn. Ärzte und Professoren haben zuerst die Hände überm Kopf zusammengeschlagen. Aber das Posthorn verstummte, die Straßen wurden leer. Auch Glonn forderte seine Bahn. 16 Mühlen, 17 Sägewerke und die Tuffsteinbrüche mußten für eine Begründung herhalten. Den Ausschlag aber gaben die Nonnenplage und der Landtagsabgeordnete Posthalter Wolfgang Wagner mit seinen Beziehungen zu mächtigen Männern im Parlament, zu Dr. Orterer und Dr. Daller. In 10 Monaten war man mit dem Bau fertig. Der Tag der Eröffnung, der 26. Mai 1894, war ein Festtag erster Ordnung. Die Gemeinde hatte tausend Goldmark für die Dekoration zur Verfügung gestellt. Die Böller krachten, als hätte man zehn Fronleichnamstage auf einmal zu feiern gehabt. Die erträumte Fortsetzung der Bahn nach Westerham oder Aibling wurde freilich nie Wirklichkeit. Die alte dickbäuchige Lokomotive (als Kinder hießen wir sie „die Kaffeemui“), „dieser Kapotthut unter Dampf vor den drei, vier kurzen Waggons aus der Jahrhundertwende“ (so Helmut von Cube) kam 1954 zum Jubilieren noch einmal nach Glonn. Am 1. Mai 1970 wurde die Bahn eingestellt und lustige Landsleute brachten es fertig, aus der „Trauerfeier“ eine ergötzliche Galgengaudi zu machen.

Und jetzt noch eine wahre Bahngeschichte: Der Jakl, ein lieber alter Loder, ging mit seiner Frau zu Fuß nach Grafing. Aber der zur Heimfahrt ausgedachte Zug war schon fort. Da sagte der Jakl: „Weibi, iatz woaß i gwiß, daß d‘ schiach bist; iatz host ma an Zug aa no vasprengt.“ Aber das „Weibi“ gab ihm so raus, daß der Karl Valentin „Respekt!“ zu ihr gesagt hätte: „Jakl, reg di net auf! Lang ko er no net furt sei; d’Gleis san no do“! Der Jakl hatte dann doch das letzte Wort: „Aber dös muaßt zuagebn, Weibi, wenn ma iatz net so grennt waarn, brauchatn mia iatz net so lang wartn“.

Das erste Auto, welches durch Glonn fuhr, steuerte ein Bediensteter des Barons Büssing von Schloß Zinneberg, mit dem zweiten ließ sich der Doktor zu den Patienten fahren.

Ärzte gab es hier schon früher. So hat man 1878 dem Chirurgen Karl Hackl für 42 Jahre treue Dienste in Glonn „ein Anerkennungsdiplom in künstlerischer Ausstattung (Wert 120 Mark), ein Bierglas und silberne Löffel“ überreicht.

S. 39