von Hans Obermair

Dienstag, 07. Dezember 2021, Ebersberger Zeitung / Lokalteil

Römerstraße gesucht

Hoffen auf Kommissar Zufall: Hans Obermair forscht nach antikem Wegesystem im Landkreis Ebersberg

Es muss sie gegeben haben, eine Römerstraße von Helfendorf in den Norden des Landkreises Ebersberg. In Kleinhelfendorf wo die „Via Julia“ südlich (Grünwald) von München nach Augsburg verläuft, muss diese abgezweigt sein. Die „Via Julia“ ist heute noch gut erkennbar, zumindest in der Gemeinde Aying. Auch in der Ayinger Schule haben wir das so gelernt. Demnach führte sie an unserer Wiese vorbei. Und so grub ich beim Hüten der Kühe mit Taschenmesser und Händen in den Damm in der Hoffnung, römische Soldaten könnten für mich etwas verloren haben. Gefunden habe ich nichts – außer Freude und Ansporn, mich mit Geschichte zu befassen. Bis auf den heutigen Tag!

Die Römerstraßen im Landkreisnorden sind weitgehend bekannt, (siehe HAB Dr. Mayr Gottfried Seite7). Es war die Straße, die Augsburg mit Wels (Oberösterreich) verband und den Ebersberger Forst durchquerte. Die Hauptstrecke führte (OBB. Archiv Band 130 Hans Baur Seite 67) über „Bra- tananium“ (Pretzen im LK Erding) über „Ambra“ (Dachau) nach Augsburg.

Die Römerstraße, die die heutigen Gemeinden Hohenlinden, Anzing, höchstwahrscheinlich über Froschkern nach Neufarn, und Poing durchquerte (HAB), führte weiter nach Poing, Gelting, Finsing, und Neuching nach Freising. In Neufarn könnte ein Abzweig über Aschheim zum Isarübergang in Oberföhring gewesen sein.

Wo diese Trasse verlaufen ist, ist offen. Möglicherweise über Grub und Feldkirchen, wo Emmeram, der 652 in Kleinhelfendorfsein Martyrium erlitt, und auf dem Transport über Aschheim nach Regensburg verstarb. Die vermutete Römerverbindung von Helfendorf nach wahrscheinlich Neufarn, und weiter nach Feldkirchen, könnte also der Weg des schwer verwundeten Emmeram gewesen sein. Aber es gibt für diese Trasse nur Indizien.

Kreisheimatpfleger Thomas Warg berichtet uns (siehe EZ vom 24.8.2021), dass das gesuchte Teilstück (Helfendorf – Neufarn) die „Via Julia“ mit der Römerstraße von Wels nach Augsburg im Norden des Ebersberger Forstes verbunden haben soll.

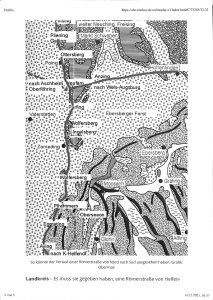

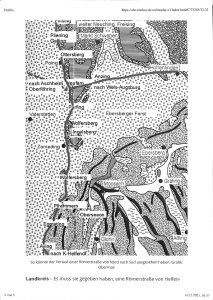

Eventuell ist die „Gesuchte“ ab Aying am Ostrand der Schotterebene verlaufen. Nachdem Straßen, damals wie heute, nicht nur gebaut, sondern auch unterhalten werden mussten, waren hierzu „Villa Rustikas“ angelegt. Eine könnte das nachgewiesene römische Gehöft in Oberseeon, oberhalb des Steinsees, gewesen sein. Also könnte sich die gesuchte Straße in der Nähe befunden haben. Zum Beispiel bei Pframmern, dessen Namen auf die Römer zurückgeht. Wenn man aber die Geländeskizze im Südlichen

Landkreis (mit den Schotter- und Lehmvorkommen) auch betrachtet, wäre auch ein Römerstraßenverlauf Kleinhelfendorf-Münster-Schlacht-Steinsee (Niederseeon)-Pframmern gut möglich. Damit wäre man ganz in der Nähe von Oberseeon gewesen.

Pframmern liegt aber auch an der Grenze zwischen dem besagten Moränenzug (Jung-Altmoräne) und der sogenannten Schotterebene (Kiesboden), die früher als „Perlacher Haid“, nicht als besonders fruchtbar galt. Es muss eine Graslandschaft gewesen sein, die, wenn überhaupt, nur für die Schafweide taugte. Um aufkommendes Gehölz wird sich sicher der hohe Wildbestand gekümmert haben. Die „Perlacher Haid“ war für den damaligen Ackerbau also nicht geeignet. Und so wird wohl eine Besiedlung der Moränenlandschaft an der Grenze zur Schotterebene, natürlich an oder in der Nähe einer Straße, bevorzugt worden sein: Hier waren die besseren Ackerbaumöglichkeiten, darauf stehend das erforderliche Bauholz, und das alles in der Nachbarschaft der wildreichen „Perlacher Haid“, die auch die „hohe Jagdherrschaft“ zu schätzen wusste.

Wenn wir uns die Landkarte anschauen, hat das Aufeinandertreffen dieser beiden Landschaftsformen, die nur im Zornedinger Raum zweimal kurz unterbrochen ist, zu einer Kette von Orten geführt.

Beginnen wir in Aying, unweit von Helfendorf. Dann geht die Reihe weiter über Egmating, Orthofen, Pframmern, Wolfersberg, Zorneding, Ingelsberg, Purfing, Neufarn und weiter nach Poing, Ottersberg, Gelting-Pliening, Finsing und Neuching im Erdinger Land. Auf die Möglichkeiten eines möglichen teilweisen Verlaufes im Süden wurde schon hingewiesen.

Diese uralten Orte sind damals wie heute durch eine Straße verbunden. Übrigens: Aschheim und Neuching, sind zwei wichtige Orte, wo 755 und 771 Synoden der Agilolfinger zur Ergänzung des „Lex Bauivariorum“ stattfanden.

Diese beiden Orte wurden sicher ausgewählt, weil sie an bedeutenden Straßen lagen und dies mit entsprechenden Beherbergungsmöglichkeiten. Eine Weiterführung von Neuching nach Freising, der Herzogs- und ersten Stadt des südlichen Bayern und seit 739 Bischofsitz, ist festgestellt. Und so ist es gut möglich, dass Bischof Hitto aus Freising, der im Januar 813 die Kirchen in Gelting und Georgenberg eingeweiht hatte, auf dieser Straße angereist ist.

Ob es sich bei der „Gesuchten“ ganz oder teilweise um die Römerstraße, oder um die Vorgängerstraße aus dem ersten Jahrtausend oder um früh

mittelalterliche Wege handelt, ist (noch) nicht bekannt. Sollte es eine Römerstraße gewesen sein, wäre dies logisch. Für den bewährten römischen Straßenbau brauchte man sowohl faustgroße Steine als auch Kiesel verbunden mit Lehm. Diese Materialien waren in der Schotterebene als auch in den Moränen reichlich vorhanden. Also keine oder kaum aufwendige Transporte.

Diesen „pekuniären“ Vorteil berücksichtigten die Römer sicher bei der Trassenwahl. Von ihnen stammt ja der Spruch „Pekunia non ölet“, also „Geld stinkt nicht“. Aber natürlich nur, wenn es nicht ausgegeben war.

Möglicherweise sind einige Orte mit dem Entstehen der Straße entstanden. Andere wieder, weil diese da war. Die an der vermuteten Trasse liegenden Orte haben alle mindestens ein Anwesen mit dem Hausnamen „Moar“. Der „Moar“ war häufig nicht nur der größte Hof eines Ortes, sondern womöglich auch der Erste. Eventuell war bei einigen eine „Villa-Rustika“ der Anfang.

Diese Straße wird größtenteils knapp unterhalb der Moränenhänge gewesen sein um Steigungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Da Hänge natürlich nach unten erodieren und die flachen Schotterböden nicht nach oben, könnte diese alte Straße meterhoch überschüttet sein. Man kann es ja auch beobachten, dass landwirtschaftliche Flächen, die direkt an einem Hang liegen, mit Erosionsmasse vom Hang her überdeckt sind. Vielleicht können bei tieferen Baugruben unterhalb eines solchen Hanges doch noch Straßenreste entdeckt werden.

Der ganze „kriminalistische“ Sachverstand von Generationen von Historikern, Archäologen und Heimatkundlern hat bisher nicht ausgereicht, sozusagen „die Straßen-Leiche“ zu entdecken. Und so muss die Suche, auch die nach Indizien, weitergehen, bis vielleicht einmal „Kommissar Zufall“ den Fall löst.

*) Hans Obermair ist Heimatforscher in Glonn.

Die Römerstraßen im Landkreisnorden sind weitgehend bekannt, (siehe HAB Dr. Mayr Gottfried Seite7). Es war die Straße, die Augsburg mit Wels (Oberösterreich) verband und den Ebersberger Forst durchquerte. Die Hauptstrecke führte (OBB. Archiv Band 130 Hans Baur Seite 67) über „Bra- tananium“ (Pretzen im LK Erding) über „Ambra“ (Dachau) nach Augsburg.

Die Römerstraße, die die heutigen Gemeinden Hohenlinden, Anzing, höchstwahrscheinlich über Froschkern nach Neufarn, und Poing durchquerte (HAB), führte weiter nach Poing, Gelting, Finsing, und Neuching nach Freising. In Neufarn könnte ein Abzweig über Aschheim zum Isarübergang in Oberföhring gewesen sein.

Wo diese Trasse verlaufen ist, ist offen. Möglicherweise über Grub und Feldkirchen, wo Emmeram, der 652 in Kleinhelfendorfsein Martyrium erlitt, und auf dem Transport über Aschheim nach Regensburg verstarb. Die vermutete Römerverbindung von Helfendorf nach wahrscheinlich Neufarn, und weiter nach Feldkirchen, könnte also der Weg des schwer verwundeten Emmeram gewesen sein. Aber es gibt für diese Trasse nur Indizien.

Kreisheimatpfleger Thomas Warg berichtet uns (siehe EZ vom 24.8.2021), dass das gesuchte Teilstück (Helfendorf – Neufarn) die „Via Julia“ mit der Römerstraße von Wels nach Augsburg im Norden des Ebersberger Forstes verbunden haben soll.

Eventuell ist die „Gesuchte“ ab Aying am Ostrand der Schotterebene verlaufen. Nachdem Straßen, damals wie heute, nicht nur gebaut, sondern auch unterhalten werden mussten, waren hierzu „Villa Rustikas“ angelegt. Eine könnte das nachgewiesene römische Gehöft in Oberseeon, oberhalb des Steinsees, gewesen sein. Also könnte sich die gesuchte Straße in der Nähe befunden haben. Zum Beispiel bei Pframmern, dessen Namen auf die Römer zurückgeht. Wenn man aber die Geländeskizze im Südlichen

Landkreis (mit den Schotter- und Lehmvorkommen) auch betrachtet, wäre auch ein Römerstraßenverlauf Kleinhelfendorf-Münster-Schlacht-Steinsee (Niederseeon)-Pframmern gut möglich. Damit wäre man ganz in der Nähe von Oberseeon gewesen.

Pframmern liegt aber auch an der Grenze zwischen dem besagten Moränenzug (Jung-Altmoräne) und der sogenannten Schotterebene (Kiesboden), die früher als „Perlacher Haid“, nicht als besonders fruchtbar galt. Es muss eine Graslandschaft gewesen sein, die, wenn überhaupt, nur für die Schafweide taugte. Um aufkommendes Gehölz wird sich sicher der hohe Wildbestand gekümmert haben. Die „Perlacher Haid“ war für den damaligen Ackerbau also nicht geeignet. Und so wird wohl eine Besiedlung der Moränenlandschaft an der Grenze zur Schotterebene, natürlich an oder in der Nähe einer Straße, bevorzugt worden sein: Hier waren die besseren Ackerbaumöglichkeiten, darauf stehend das erforderliche Bauholz, und das alles in der Nachbarschaft der wildreichen „Perlacher Haid“, die auch die „hohe Jagdherrschaft“ zu schätzen wusste.

Wenn wir uns die Landkarte anschauen, hat das Aufeinandertreffen dieser beiden Landschaftsformen, die nur im Zornedinger Raum zweimal kurz unterbrochen ist, zu einer Kette von Orten geführt.

Beginnen wir in Aying, unweit von Helfendorf. Dann geht die Reihe weiter über Egmating, Orthofen, Pframmern, Wolfersberg, Zorneding, Ingelsberg, Purfing, Neufarn und weiter nach Poing, Ottersberg, Gelting-Pliening, Finsing und Neuching im Erdinger Land. Auf die Möglichkeiten eines möglichen teilweisen Verlaufes im Süden wurde schon hingewiesen.

Diese uralten Orte sind damals wie heute durch eine Straße verbunden. Übrigens: Aschheim und Neuching, sind zwei wichtige Orte, wo 755 und 771 Synoden der Agilolfinger zur Ergänzung des „Lex Bauivariorum“ stattfanden.

Diese beiden Orte wurden sicher ausgewählt, weil sie an bedeutenden Straßen lagen und dies mit entsprechenden Beherbergungsmöglichkeiten. Eine Weiterführung von Neuching nach Freising, der Herzogs- und ersten Stadt des südlichen Bayern und seit 739 Bischofsitz, ist festgestellt. Und so ist es gut möglich, dass Bischof Hitto aus Freising, der im Januar 813 die Kirchen in Gelting und Georgenberg eingeweiht hatte, auf dieser Straße angereist ist.

Ob es sich bei der „Gesuchten“ ganz oder teilweise um die Römerstraße, oder um die Vorgängerstraße aus dem ersten Jahrtausend oder um früh

mittelalterliche Wege handelt, ist (noch) nicht bekannt. Sollte es eine Römerstraße gewesen sein, wäre dies logisch. Für den bewährten römischen Straßenbau brauchte man sowohl faustgroße Steine als auch Kiesel verbunden mit Lehm. Diese Materialien waren in der Schotterebene als auch in den Moränen reichlich vorhanden. Also keine oder kaum aufwendige Transporte.

Diesen „pekuniären“ Vorteil berücksichtigten die Römer sicher bei der Trassenwahl. Von ihnen stammt ja der Spruch „Pekunia non ölet“, also „Geld stinkt nicht“. Aber natürlich nur, wenn es nicht ausgegeben war.

Möglicherweise sind einige Orte mit dem Entstehen der Straße entstanden. Andere wieder, weil diese da war. Die an der vermuteten Trasse liegenden Orte haben alle mindestens ein Anwesen mit dem Hausnamen „Moar“. Der „Moar“ war häufig nicht nur der größte Hof eines Ortes, sondern womöglich auch der Erste. Eventuell war bei einigen eine „Villa-Rustika“ der Anfang.

Diese Straße wird größtenteils knapp unterhalb der Moränenhänge gewesen sein um Steigungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Da Hänge natürlich nach unten erodieren und die flachen Schotterböden nicht nach oben, könnte diese alte Straße meterhoch überschüttet sein. Man kann es ja auch beobachten, dass landwirtschaftliche Flächen, die direkt an einem Hang liegen, mit Erosionsmasse vom Hang her überdeckt sind. Vielleicht können bei tieferen Baugruben unterhalb eines solchen Hanges doch noch Straßenreste entdeckt werden.

Der ganze „kriminalistische“ Sachverstand von Generationen von Historikern, Archäologen und Heimatkundlern hat bisher nicht ausgereicht, sozusagen „die Straßen-Leiche“ zu entdecken. Und so muss die Suche, auch die nach Indizien, weitergehen, bis vielleicht einmal „Kommissar Zufall“ den Fall löst.

*) Hans Obermair ist Heimatforscher in Glonn.